2010年5月2日(日)

「はじまりの映画 諏訪敦彦篇」の上映に合わせて、加藤幹郎氏に講演をしていただきました。その模様を、当館のボランティアスタッフ、和田泰典がレポートいたします。

和田泰典

2010年5月2日、GWの真っ只中にもかかわらず、諏訪敦彦監督の処女作『2/デュオ』(1997年)と『M/OTHER』(1999年)の上映に多くの観客の方がいらしてくれました。そして『2/デュオ』の上映後、京都大学大学院人間・環境学研究科教授である加藤幹郎氏の講演「映画史を解体する映画 諏訪敦彦の映画史的インパクト」が行われました。

講演は、主に『2/デュオ』における諏訪監督の作品に表れる特徴的なスタイルと古典的ハリウッド映画のスタイルとの対照的な違いを論じながら、映画分析のアカデミックな内容の基礎的な部分を誰にでも判るように平易な言葉でレクチャーされる形で幕を開けました。分析の中心は、主に古典的ハリウッド映画の構成の基本を成す「切り返しショット」の原理を説明される所から始まり、その原理と諏訪監督の作品がどれ程対照的なのかを比較しながら、その映画史的な特異性を解明してゆきました。以下、諏訪監督の諸作品がいかに古典的ハリウッド映画とかけ離れたものとして解明されていったのか、筆者なりの観点から報告してゆこうと思います。

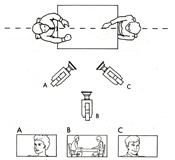

古典的ハリウッド映画が持つ「切り返しショット」とは(図1)のように会話をする人物間に生じる直線的なラインの片側から話者をお互いに撮影し、画面をA-B-Cと編集で順番に繫ぎあわせる事で観客に対してただの画面の連続を人物同士があたかも話し合っているように見せかけ、その人物の視線へと同一化(感情移入)(註1)させてゆく基礎的な手法として映画の黎明期から現在に到るまで80年近く用いられ続けている手法です。しかし、それとは対照的に諏訪監督の手法は(図2)のように二者の会話間でもただ人物の背後にキャメラを延々と据えるだけで、そのような「切り返し」を全く用いずワンショットの長廻しで人物間に生じる関係性をキャメラがじっと凝視する手法を用いてゆきます。そのことで観客は登場人物の視線を介して彼らに同一化することなく、人物達と同じ時制に居合わせているようなぎこちなさを覚えさせられてゆきます。

図1 図2

そんな構造的にも従来の文法から逸脱してゆく傾向を多分に含んでいる本作は、それに呼応するかのように物語的な側面においても従来の物語映画から逸脱する傾向を見せてゆきます。通常の映画では二人のカップルが登場するとその成立や和解の過程といった起承転結を持つ明確な物語が描かれますが、本作は優(柳愛里)と圭(西島秀俊)の曖昧な男女関係を現実の凡庸さと苦悩の中で淡々と描くことで明確な物語の起承転結を持つことはなく作品は終わりを迎えます。

図3 図4

そのような人物間の不和はファーストショットから視覚的、物語的共に描写されてゆきます。ファーストショットは(図3)の様にベッドで圭が優のヒモであることを示唆するような二人の関係の不和を示す曖昧な会話が固定されたキャメラで捉えられ始め、(図4)のように優がフレームアウトし、室外へと出てゆくことで終わりを迎えますが、このような会話をする二者間の切り返しの不在が辛うじてカップルの関係は2(デュオ、人間が活動する最小単位)らしく始まりながらも、それを1(個人)と1(個人)へと解消してゆくプロセスを視覚的、物語的共に暗示させています。また同様に(図2)では圭が優に結婚を申し込むという重要なシーケンスでありながらも、通常の(図1)のように二人の顔を切り返して視線を結び付けることで同一化させようとせず、圭の顔面の表情を不在にさせることで視覚的、物語的共に二人の将来への不安を描いてゆきます。

ただ一方で、そういった従来の文法を拒否することは通常の映画が持つ感情的なリアリティを欠如させてしまう可能性が生じさせるでしょうが、諏訪監督の撮影スタイルは撮影時に用いる脚本をあえて未完成のままにして、役者のアドリブを多分に引き出そうとすることで独自の形式の中にも感情的なリアリティを与えることになります。そう、諏訪監督のように台詞をあえて未完成のままにして撮影に挑むということは、役者をただ完成された台詞を復唱させる存在として扱うのではなく、積極的に物語を構築していく存在として機能させることで、ドキュメンタリー的に演技が生成されてゆく瞬間を捉えようとするのです。その姿勢は圭が俳優として設定されて、物語の中盤でしきりに「台詞が覚えられない」とつぶやくシーンがそれを暗示させており、そういった演技プランこそが独自のフォルムを持つ諏訪監督の諸作品にリアリティを与える基盤となっているのでしょう。

以上のように、本作は起承転結を持たない淡々とした男女の破局の物語を従来の映画的文法を拒否しながらも、独自の映画的な形式と演技プランを成立させながらその主題を視覚的に描写してゆくことで映画史が80年に渡って築き上げてきた文法を解体することに成功している作品と言えるでしょう。

そして『2/デュオ』の分析が終わった後、話は『M/ OTHER』に移ります。『M/OTHER』の分析においては、主に意図的に照明や録音に意匠をこらさない長廻しの特異性について触れられました。加藤氏は映画史の中で長廻しをする代表的な作品として、オーソン・ウェルズ監督の『黒い罠』(1958年)冒頭のロングテイクや溝口健二監督の『残菊物語』(1939年)を挙げられましたが、両者とも、前者ではジャンル論的なフィルムノワールの照明のコントラストの強さが、後者では溝口健二という強烈な作家性がレトリックとなって古典的ハリウッドの技法とは対照的なものとして成立していると語られました。しかし、諏訪監督の『M/ OTHER』においてはそのような超越論的な視点が極めて「希薄」で長廻しをするキャメラの前に位置する男女間の心理的葛藤がただ単一に存在するのみとなります。同じ様に人物の心理描写を冷淡に描く特徴は、諏訪監督と同時代の作家である黒沢清監督の『cure』(1998年)や北野武監督の『HANA-BI』(1998年)のように90年代後半の日本映画内で顕著に見受けられ、世界映画史的にも特出していますが、諏訪監督においてはそのレトリックの「希薄さ」においてその中でも例外的な存在だと言えるのでしょう。その後、講演はアラン・レネ監督の『二十四時間の情事』(1959年)の実質的なリメイクである諏訪監督の近作『(H)STORY』(2005年)について簡単に話をされて、その作品が持つドキュメンタリーとフィクションの境界の曖昧さや原作者と監督の関係などについて触れられた所で今回の講演は盛況のうちに終わりを迎えました。

(註1)映画における同一化は厳密に言えば一次的同一化と二次的同一化と二種類に分類されますが本稿では講演に沿ったかたちでその二者を「同一化」という一括りの言葉にしています。