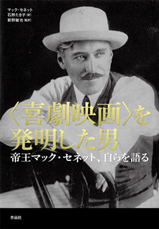

「〈喜劇映画〉を発明した男 帝王マック・セネット自らを語る」

著者:マック・セネット

著者:マック・セネット

訳者:石野たき子

監訳:新野敏也

出版社:作品社

発行年月:2014年3月

世に“喜劇王”と呼ばれる人は、意外と大勢いる。三大喜劇王のチャップリン、ハロルド・ロイド、バスター・キートン。文字通り『キング・オブ・コメディ』という映画に出演したのは、ジェリー・ルイス。日本の喜劇王といえば、エノケン、ロッパ、森繁久彌、藤山寛美あたりか。最近では、みずから「喜劇王」をコンビ名にする若手お笑い芸人もいる。喜劇王とは、いまじゃずいぶん安っぽい称号になってしまったものだ・・・ と、いきなりボヤき漫談を始めたわけではない。これはあくまで、今回の書評のヘタな枕である。上にあげたように、一般に喜劇王というと、コメディアンや芸人、すなわちパフォーマーを指すことが多い。だが時には、すぐれたコメディを生み出したクリエイターが、“喜劇王”の称号を得ることもある。 今回ご紹介するのは、無声映画時代のハリウッドに大プロデューサーとして君臨した、ある喜劇王の自伝『〈喜劇映画〉を発明した男 帝王マック・セネット自らを語る』である。 “喜劇王”マック・セネットは、1880年1月17日、カナダのケベック州リッチモンドに生まれた。アイルランド系移民の両親とともに、17歳でアメリカへ移住。製鉄所で働きながら、芸能界にあこがれ、同じカナダ出身の大女優マリー・ドレスラーの口ききで、舞台の仕事を得る(数年後ドレスラーは、セネット監督の下で、世界初の長編喜劇『醜女の深情け』に主演することとなる)。しばらくバーレスクでどさ回りをしたあと、1909年バイオグラフ社に入社。ここで、ふたりの人物──大監督D.W.グリフィスと、メーベル・ノーマンド──と、運命の出会いを果たす。バイオグラフで喜劇俳優をつとめながら監督術も学び、1912年、独立して、コメディ専門の映画制作会社「キーストン社」を設立する。伝説の無声ドタバタ「キーストン喜劇」の誕生である。 マック・セネットは、無声映画史における巨人だ。無声喜劇において、輝ける功績を残した偉人である。1巻物2巻物があたりまえだった時代に、セネットは世界で初めて7巻物の長編喜劇を作った。大勢の才能あるコメディアンを、世に出した。そして、ドタバタ喜劇の映画文法を確立した。本書の邦題『〈喜劇映画〉を発明した男』とは、おそらくこのあたりの事情をふまえたものだろう。 自伝は、こんな風に始まる。

その昔は映画作家だった僕なので、老いた今でもあのころの情熱は忘れられないね(筆者注:原書King of Comedyが出版された1954年当時、セネットは74才)。半世紀以上も前は、朝食代わりにアイスクリームを食べる女優にメロメロだったけど、ナンセンスの専門家を自負していたんだ。僕の人生はまるで、二巻物の喜劇の連続シーンを巻き返すような感じかな。ぴょんぴょん跳ねるおかしな男がキーストン警官隊に追われて崖から落ちたかと思えば、水着美人たちの一団に突っ込む。すると、突然、男の手にはカスタードパイが現れるって調子だ。 (第一章 不調な重低音歌手)

喜劇王の名にふさわしく、セネットはあくまで軽妙な語り口で語る。みずからの“偉大なる”生涯の回想を「ほら話」と呼んではばからない。人を食ったようなというか、喜劇人特有の照れ隠しなのか。いずれにしても、さきほどの引用には、「ドタバタ喜劇文法」のすべてが凝縮されている。追跡、水落ち、アイドルたちの悲鳴(もっとも無声映画だから聞こえはしないが)。そして、不滅のお約束である、パイ投げ芸。21世紀のいまもなお受け継がれるこれらのドタバタ芸を世に広めた元祖は、セネットのキーストン社であった。 だが、本書の邦題『〈喜劇映画〉を発明した男』を、額面通りに受け取ってしまっては、セネットを表面的にしか理解できないだろう。この邦題には、二重三重の意図がかくされている。と、わたしは思う。まず、セネットは、上記のドタバタ文法を、単独で、いちから「発明」したわけではない。それについては、セネット自身がみとめている。

今まで、僕は何年もの間、スラップスティック映画の発明者であると気取ってきたけれど、そろそろ真実を告白するタイミングかな。フランス人たちがスラップスティックを発明して、僕は彼らを真似ただけなんだ。彼らがやった以上の功績に僕は到達しちゃいない。なぜなら、フランス人は面白いことを実行するチャンスがあると究極を目指すからだ。 (第六章 月とダイヤモンド)

映画草創期(1890~1900年代)のヨーロッパ喜劇映画を観ると、そのあまりのナンセンス、前衛性、破壊的な笑いに驚かされる。セネットは、おそらくそれらを熱心に研究したのだろう。そして、ハリウッドに移植することに成功した。だが、セネットは、ただ模倣したのではない。スラップスティックのさまざまなネタを、極限まで類型化し、パターン化し、組み合わせて反復してみせた。大袈裟なツケヒゲやメイクで道化人形と化した俳優たちが、やたら大きな身振り手振りで大仰に演じる。映写速度を早くして、アニメ的滑稽さはさらに増す。編集はテンポ良く、あってなきがごときストーリーはめまぐるしく展開して、観客に考えるヒマをあたえない。「何も考えずに笑えるコメディ」という、いかにもアメリカ的なジャンルを“発明”し、確立したのが、セネットのキーストン喜劇だったわけだ。それは、英語を解さないヨーロッパやアジアからの移民にも、絶対にウケる映画だったはずだ。 さらに、セネットのドタバタ文法に多大な影響をあたえたのが、かの“映画の父”D・W・グリフィスだった、と言ったら驚かれるだろうか。「グリフィスのためにあらゆる使い走りをやった」ほど、グリフィスを心の底から尊敬していたセネットは、バイオグラフ時代のグリフィスとの交流を、こう回想している。

グリフィスが散歩をしていると、僕もちゃっかり散歩をしてみた。僕は歩調を合わせ、質問してみたんだ。 するとグリフィスは、自分が何をしているのか、スクリーンでは何をやりたいのか、何に行き詰まっているのかなどを親切に話してくれた。それで僕はじっくりと考えたんだ。活動写真がどうやって作られるかを学び始めたわけだ。D・W・グリフィスに少しだけ提案をしてみたけど、彼は僕ほどコメディに魅了されていないようだった。僕がお気に入りのキャラクターである警官の話を持ち出すと、彼は黙りこくってしまった。残念ながら、グリフィスには警官が面白いと納得させられなかったね。 (第四章 スタテンアイランドの少女)

グリフィスとセネットが、神妙に腕をとりあって散歩しているさまを想像しただけで、無声映画ファンはワクワクするだろう。実際、キーストン喜劇を注意深く観れば、そこここにグリフィスの影響が感じられる。たとえば、クロースアップの使い方。窓や扉といった映画的モチーフの多用。あるいは、キーストン喜劇にしょっちゅう登場する「囚われの姫(Damsel in Distress)」のモチーフなどは、グリフィス映画へのオマージュ/パロディだと言っていい。 わたしが講師をつとめる講座《コメディ学入門》でも、第2回「マック・セネットvsハル・ローチ 無声喜劇のプロデューサー対決!」のなかで、キーストン喜劇とグリフィスの関係について、すこしだけふれた。これは、今後もっと研究がなされていくべきテーマであろうが、本書は、そのための格好の資料となりうるだろう。 マック・セネットは、かように無声映画の超重要人物であるにもかかわらず、映画史で大きくあつかわれることは、ほとんどない。監訳者の新野敏也氏(喜劇映画研究会代表)も、序文でこう嘆いている。

セネットは、二十世紀初頭の映画揺籃期から今日までの映像文化の歴史において、最重要人物のひとりとされているクリエイターながらも、この日本では正当な評価を得られず、チャップリンやキートンの研究書にオマケのような扱いで登場する程度の説明しかなされていなかった。 (監訳者序文)

「この日本では」とあるが、実は海外でも事情はあまり変わらない。だからこそ、本書が、400ページにもおよぶ大著として日本で翻訳出版されたのは、ほとんど奇跡的な快挙だと言える。それにしてもなぜ、セネットの知名度はこんなに低いのか。喜劇というジャンルへの軽視のためだろうか。でも、それをいうなら、チャップリンだって喜劇人である。セネットへの映画史におけるネグレクト。その理由をひとことで言うなら、やはりここでも答えは「ドタバタ喜劇」ということになるだろう。セネットは、ひたすらに、ハチャメチャドタバタ喜劇(ファルスと呼ばれることもある)を作りつづけた。キーストンのドタバタには、チャップリンのような人情味も、ハロルド・ロイドのようなウェルメイドさも、バスター・キートンのような優美さも、ない。とにかくシッチャカメッチャカのゆきあたりばったりだ。セネット自身に語ってもらおう。

僕のコメディアンたちはひたすら真面目に笑いを追求していた。その成果として、常に狂喜と大混乱を巻き起こしたわけだ。制限、論理、抑制なんかどっかにフッ飛ばされて、観客たちは笑いで痛む脇腹を抱えたまま至福に酔いしれていたよ。 大笑いできる映画は人をリラックスさせる、よい効能があるんだ。これで迷惑するのは家具屋くらいだろう。精神科の中古の長椅子を買う人なんかいなくなっちゃうからね。 (第一章 不調な重低音歌手)

こういう喜劇は、映画史の本でも、映画の教科書でも、真面目にあつかわれることはほぼゼロである。だが、批評家の先生方がほうっておいてくれたおかげで、セネットは、無声映画において「見ればわかる」コメディ、いわば純粋喜劇を量産することができた。本書の邦題で、〈喜劇映画〉とカッコづけされているのは、喜劇というものの多様性を暗に示しているのかもしれない。風刺喜劇、人情喜劇、スラップスティックにアチャラカ、ブラックコメディにシチュエーション喜劇・・・喜劇には、さまざまな顔がある。その中でドタバタは、もっとも軽視されがちでありながら、実はもっとも純粋であり、千言万語をついやしてもその面白さを説明できない抽象芸術=〈喜劇の頂点〉である。セネットが「発明」したのは、まさにそんな笑いなのだ──そういう自負を、本書の邦題に読み取るのは、深読みに過ぎるだろうか。

まあ、自意識過剰かもしれないけど、僕らは職務として面白くなる修練を重ねていたにすぎない。高尚な言い回しで解釈するまでもなく、驚異と奇蹟が偶然にもそこへ集まってきて、たまたま、カナダの農家の倅であり、製鉄所の見習いだった男、つまり僕、マック・セネットがそこのトップになっただけなんだ。それがいつの間にか、世間ではキーストン・スタジオが笑いの震源地、ここで起きる事象に注目せよってことになったんだよ。 (第八章 希望の王国)

それにしても、キーストン社のような低俗ドタバタ専門の会社からチャップリンが映画デビューしたことを、奇異に感じる人もいるかもしれない。チャップリンという才能の原石を見出したことは、セネットの最大の功績と言っていいだろう。才能発掘ということにかけて、セネットの右に出るプロデューサーはいない。もっとも、セネット自身の回想によれば、実質的にチャップリンを「発見」したのは、セネットではなく女優のメーベル・ノーマンドだったようだ。

「あの人面白いわ」メーベルは言った。 「活動写真に向いていると思うかい?」僕は言った。 「絶対よ」とメーベルは続けた。「彼って、前にあなたがハンク・マンに訊いてた人じゃないの?」 僕はプログラムをめくって彼の名前を見つけた。チャップリンだ。 「どうかな、わからないよ。彼は技もネタも完璧に備えているし、フォールも、おそらく一〇八もできるだろうけど、あの英国人のメイクと衣装じゃ・・・どうかなあ、わからないなあ」 (第十四章 チャーリー・チャップリン発見)

これは、チャップリンが出演した『ロンドン、ミュージック・ホールの一夜』という舞台を、セネットがニューヨークで初めて観た時の出来事である。この回想が事実だとすれば、この夜のチャップリンはセネットにさほど大きな印象を残さなかった、ということになる。この1年後、チャップリンがエッサネイへの移籍を告げると、セネットはキーストン社の自分の持ち株の半分を譲るとまで言う(第十六章 スラップスティックにおける詩作技法)のだから、わからないものだ。もちろん、この事実をしてセネットの不見識を問うのは、まちがいだ。セネットのみならず、この時点でチャップリンの真の才能を見抜けた人は、誰もいなかった(おそらくチャップリン自身にも)。たとえそれが、なかば幸運によってとはいえ、チャップリンを自分のもとへ呼び寄せた事実こそが、セネットのプロデューサーとしてのカリスマをあらわしているだろう。 チャップリン以外にも、セネットがそのキャリアにおいて発掘したスターは、数知れない。だが、本書でセネットがチャップリンよりも多くの紙数をさいて語った、唯一無二のスターがいる。メーベル・ノーマンドである。 「朝食にアイスクリームを食べる女の子」と、セネットが愛情をこめて呼ぶメーベル・ノーマンドは、キーストン社のスーパースターだった。彼女への評価は長年不当に低かったが、近年では、チャップリンがキーストン社で頭角をあらわす手助けをした恩人として、再認識されつつある。映画を観れば、彼女の魅力と才能は一目瞭然だ。天真爛漫な美少女でありながら、コメディのタイミングを完璧にのみこみ、表現できる天性のコメディエンヌ。観客の心にまっすぐに届く、明るい光のような女優である。セネットは、彼女に惚れた。惚れ抜いた。だが、ふたりの関係は山あり谷ありで、「二十回以上も婚約と婚約解消を繰り返し」、「一度か二度は結婚式の日取りまで決め」ながら、結局結ばれることはなかった。メーベルは1930年、37歳の若さで結核で亡くなり、セネットは生涯独身であった。ふたりのそんな“悲恋”を、セネットは自伝のなかで赤裸々に、だが愛情をこめて語っている。

この件(筆者注:メーベルとの恋愛のこと)は、僕の物語の中で最も説明が難しい。僕自身が今も混乱しているからだ。僕がメーベルについて書こうとすると、僕の口の中に自分のデカ足が入ってきて心臓を踏み潰されるような気分になる。 (第十章 スター女優、メーベル・ノーマンド)

ふたりの関係についてはなんとなく知っていたわたしも、セネット自身の口から語られる事実のかずかずに、胸をうたれずにいられなかった。メーベルの晩年がスキャンダルにまみれていたことを思い合わせれば、なおさらだ。 本書の後半では、十九章から二十二章までまるまる4つの章を、有名な「ウィリアム・デズモンド・テイラー殺人事件」についての記述にあてている。これは、1922年に映画監督のウィリアム・デズモンド・テイラーが自宅で銃殺された事件だ。真犯人は見つからず迷宮入りしたのだが、テイラーに最後に会った人物がメーベルであったため、容疑者のひとりとみなされた。もちろん彼女は無実だったが、パブリック・イメージは大きく傷つき、彼女の出演作をボイコットする運動まで起きた。 なぜセネットが、自伝でこの事件について詳細を語ったのか、理由はよくわからない。この事件は、メーベル・ノーマンドの“終わりの始まり”であった。コメディエンヌであるだけになおさら、醜聞は痛手となる。あれほど世界に喜びをあたえた少女に、世界は冷たく背を向けた。最愛の女性メーベルの名誉を完全に回復しておくことが、恋人として、そして何より彼女のプロデューサーとしての最後の使命だと、セネットは思ったのだろうか? いずれにしても、74才のセネットの記憶の中に生きる愛らしいメーベルに、わたしたちは本書を通じて会うことができる。もしもまだメーベルを見たことがない人がいたら、本書を読みながら、DVDやネット動画や上映会で、映画のなかのメーベルを観て欲しい。セネットも、おそらくそれをなにより望んでいるだろうから。 『〈喜劇映画〉を発明した男 帝王マック・セネット自らを語る』は、映画史、とりわけ無声映画や喜劇映画ファンにとって、必読の一冊である。セネットの声を通して、初期ハリウッドの昂揚した雰囲気が、生き生きと感じられる。各章末にある詳細な註釈と、巻末の銀幕喜劇人小辞典は、これだけでもう一冊の本になるくらいのボリュームで、研究資料としての価値も高い。

・・・最新テクノロジーの氾濫、ネットワークの発展によって国境という概念が薄らいでいる現代は、むしろこのセネットの先見性、独創性、パッション、行動力といった功績が新たな視点で再考されるべき、妥当なタイミングだと捉えることができる。 (監訳者序文)

新野氏のこの指摘の通り、現代は、人類の歴史上もっとも広く無声映画が共有されている時代だ。DVD、ネット動画、テレビ、映画祭といったさまざまな媒体で、世界中で無声作品を楽しむことが可能になった。しかも、キーストン喜劇のようなドタバタには、言葉の壁がない。映画鉱脈にうもれた宝を、世界と共有しないのは、あまりにもったいない。本書を通して、ひとりでも多くの日本人が無声喜劇映画に興味を持って、上映会に足をはこんでくれることを、いちファンとして心から願うばかりだ。 追記: 現在米国では、キーストン喜劇の大修復プロジェクトが進行している。プロジェクトリーダーをつとめているのは、フィルム修復家のポール・E・ギルキ氏。2010年に、長年失われていたチャップリン出演の幻のキーストン短編『泥棒を捕まえる人』のフィルムを蚤の市で発見した人物である。わたしたちが無声映画を楽しめるのも、こういった修復家たちの地道な努力と情熱のおかげである。 (いいをじゅんこ/クラシック喜劇研究家)