筒井武文監督ロング・インタビュー

──『筒井武文監督特集Part1』によせて──(後編)

「ゆめこの大冒険」

東京造形大学在学中に『レディメイド』(82)を制作した筒井武文監督はその2年後、1984年にサイレント映画の傑作『ゆめこの大冒険』(86)を撮りはじめる。「無声映画を撮る=反時代的」と言っても大袈裟ではなかった当時、監督は何を思い描き、16ミリキャメラの傍らで被写体を見つめていたのだろう。インタビュー後編は、師と仰ぐ映画人との交流の思い出もまじえて。

──『ゆめこの大冒険』は84年には撮影を開始しておられたんですね。しかし、その頃は東京でもサイレント映画を存分に楽しめる環境は整ってなかったのではないでしょうか?

何せ僕がいっぱい映画を観ていた70年代終わりから80年代初めって、本当に観たい作品を観られない時代だったんですよね。昔の名作もそうだし、重要作はなかなか日本で公開されない時代でもあった。だからタイトルだけしか知らなかったり、スチールでしか知らないような作品が沢山あったんですよね。特にサイレント作品なんてほとんど観ることが出来なくて、たぶん、『ゆめこの大冒険』を作る段階でメリエスも3作くらいしか観てなかったと思います。

何せ僕がいっぱい映画を観ていた70年代終わりから80年代初めって、本当に観たい作品を観られない時代だったんですよね。昔の名作もそうだし、重要作はなかなか日本で公開されない時代でもあった。だからタイトルだけしか知らなかったり、スチールでしか知らないような作品が沢山あったんですよね。特にサイレント作品なんてほとんど観ることが出来なくて、たぶん、『ゆめこの大冒険』を作る段階でメリエスも3作くらいしか観てなかったと思います。

──いまなら作品分析するために、ディスクを幾らでも停めたり巻き戻せる。おそらく、そういう作業も困難な時代でしたよね?

やっとビデオが出始めた頃だったかな。まだベータが強かった頃で、学生時代に最初に買ったビデオデッキもベータでしたからね。ビデオソフト1本の値段も3万5千円くらいする時代。最初に買ったのは、ルノワールの『フレンチカンカン』(54)と『草の上の昼食』(59)だったっけな。それも3万5千円くらいしましたよ。それとオーソン・ウェルズの『偉大なるアンバーソン家の人々』(42)を買ったのも覚えてる(笑)。生テープも高かったから、たいていは録って観たら消して、という感じでしたよね。

──よほど重要なものでない限りは保存しない時代でしたね。メリエス作品は当時ソフト化されていたんでしょうか?

メリエスはフィルムでしか観られなかったと思う。84年の時点で観ていたのは『月世界旅行』(02)と『音楽狂』(03)、あとは『ゴム頭の男』(02)くらい。たぶんそれくらいしかメリエス作品は上映されてなかったと思うな。

──大部分は想像、イメージで作っておられたことになりますが、細かな技法ひとつにしても驚いたんです。

当時、冒頭の劇場での踊り子のスチールを映画マニアの人に見せたんですよ。スチールだけを見ると、あのショットはルビッチの『花嫁人形』(19)にすごく似ている。ところがスチール写真を見せたのは、『花嫁人形』が東京のドイツ文化センターで上映される前だった。あとで見せたら真似したと思われただろうけど、順番としては先なので、その人も不思議そうな顔をしていましたよ。「観る前に、観たようなイメージが撮られてた」って(笑)。

当時、冒頭の劇場での踊り子のスチールを映画マニアの人に見せたんですよ。スチールだけを見ると、あのショットはルビッチの『花嫁人形』(19)にすごく似ている。ところがスチール写真を見せたのは、『花嫁人形』が東京のドイツ文化センターで上映される前だった。あとで見せたら真似したと思われただろうけど、順番としては先なので、その人も不思議そうな顔をしていましたよ。「観る前に、観たようなイメージが撮られてた」って(笑)。

──そういう逆転が起こるのも納得出来ます(笑)。また『ゆめこの大冒険』は端々から楽しんでおられるさまが伝わる。作りたくてたまらずに作った映画なのではと思ったのですが、いかがでしょう?

サイレント映画を撮りたくて作ったわけじゃなくて、これも『レディメイド』のシネスコレンズと同じように、手回しのクランクキャメラを貸してくれるという話が舞い込んだから撮ったんです(笑)。

──またも形式主義的なモチベーションからはじまっていたんですね(笑)。

池田傳一さんという、東陽一監督の『やさしいにっぽん人』(71)のキャメラマンが、やはり造形大に講師で来られていました。池田さんが撮影機材屋を紹介してくれて、そこのご主人がアンティークなサイレントキャメラをコレクションしていた。それを借りて撮影したんです。でも光が画面に被ってしまったり、覗いたファインダーと映った画面がずれてしまうとか、実際にはほとんど使えなくて。ただ、そういう昔のキャメラで映画を撮れるということがあったので最初のシノプシスを書いたんです。せっかく書いたから撮らないのももったいないので、アリフレックスの16ミリキャメラでコマだけ落として撮ってみようと思ったのが『ゆめこの大冒険』ですね。

──時代に逆行するような行動を取られて、周りの反応は?

「何をやってるんだろう?このおかしな人たち」という感じでしたかね。役者さんも顔を白塗りしたり、変な格好でロケーションしてるので、通行人もやっぱり変な顔をしながら通り過ぎていましたよ(笑)。

──想像が付きます(笑)

だから試行錯誤だったんですね。テスト撮影のときに、普通は1秒間24コマなのを20コマならどういう動きになるのか?18なら?16なら?12ならどうなる?とコマ数を変えて同じ動きを色々とテストしました。「このシーンなら何コマがいいかな?」という感じでしたね。役者さんも「ここは何コマで撮りますか?」と必ず訊いて来て、コマ数に応じて演技してくれて、どういう動きがいいのかお互いテストで探っていきました。それでね、そもそもは15分の短編を作るはずだったんです。

──『孤独な惑星』(2011)も当初の予定は短編だったとうかがったことを思い出しました(笑)。予定の4倍強に膨らんだということですね。

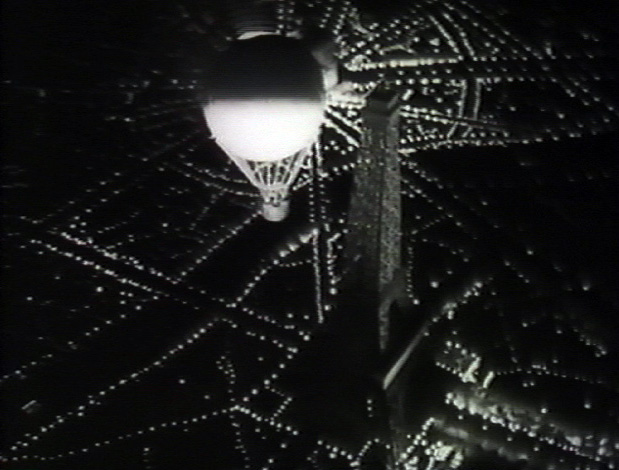

そう(笑)。それとさっき「楽しみながら作っていた様子が伝わる」とおっしゃったけど、『ゆめこの大冒険』は、楽しくなければ成立しなかった映画なんです。撮られたものが面白いかどうかが勝負だったんですね。役者も含めて一日おきにラッシュを観てゆくと、みんな面白がっちゃった。「だったら次はこうしよう」とかアイデアも出て来るし、僕も「こういうシーンを撮りたい」と追加で足していくんですよね。ラッシュを観て面白くて、「次はもっと面白いものを」と盛り上がったものだから段々と長くなって(笑)。追いかけっこも延々とあるし、最後の世界一周も僕が駄目もとで言ったら乗ってくれたのでやれたんですよね。あれは最初の15分版のプロットには無いものです。途中で面白くなくなっちゃったら、その時点で『ゆめこの大冒険』の撮影は終わっていた。必ず「次のラッシュのほうがもっと面白いぞ」ということに賭けて撮っていたので、あそこまで膨らんだんです。

そう(笑)。それとさっき「楽しみながら作っていた様子が伝わる」とおっしゃったけど、『ゆめこの大冒険』は、楽しくなければ成立しなかった映画なんです。撮られたものが面白いかどうかが勝負だったんですね。役者も含めて一日おきにラッシュを観てゆくと、みんな面白がっちゃった。「だったら次はこうしよう」とかアイデアも出て来るし、僕も「こういうシーンを撮りたい」と追加で足していくんですよね。ラッシュを観て面白くて、「次はもっと面白いものを」と盛り上がったものだから段々と長くなって(笑)。追いかけっこも延々とあるし、最後の世界一周も僕が駄目もとで言ったら乗ってくれたのでやれたんですよね。あれは最初の15分版のプロットには無いものです。途中で面白くなくなっちゃったら、その時点で『ゆめこの大冒険』の撮影は終わっていた。必ず「次のラッシュのほうがもっと面白いぞ」ということに賭けて撮っていたので、あそこまで膨らんだんです。

──手探りで作りはじめたサイレント映画が、完成してあの形になっていることが何よりの驚きですし、ひとつひとつのショット、シーンを切り取ってみてもそうです。たとえばミニチュアの汽車と車が並走する凝ったシーンも、やはり当初は無いものでしたか?

15分の段階では無かったですね。次の30分か40分の稿にチラッと書いたかもしれない。最初はプロローグとエピローグ、それから小屋の中と外のちょっとしたシーン程度だけですね。ピクニックのシーンも無かった気がする。元々サイレントのシーンを撮るという実験でしたからね(笑)。

15分の段階では無かったですね。次の30分か40分の稿にチラッと書いたかもしれない。最初はプロローグとエピローグ、それから小屋の中と外のちょっとしたシーン程度だけですね。ピクニックのシーンも無かった気がする。元々サイレントのシーンを撮るという実験でしたからね(笑)。

──こうお伝えするといささか語弊がありますが、作り手の「狂気」めいたものが滲み出ている作品だとも感じるんです。「正気の沙汰ではない」と言いますか…

そうだな…たしかに狂ってるんですけどね。僕もあれを二回やってくれと言われても絶対無理だもん(笑)。最初に僕が70分のシナリオを書いてみんなに見せたら、「こんなもの出来るわけない!」って乗ってくれなかったでしょうね。本当に元はちょっとした実験の短編というだけだったので。もうひとつ言えば、主役のゆめちゃん(かとうゆめこ)との出会いが大きかったんですよ。

──かとうゆめこさんも東京造形大学のご出身ですよね?

そうです。ゆめちゃんの出ている16ミリ作品の編集を頼まれたんですね。初めて会ったのは、僕も彼女も造形大を卒業してからです。すごくいい役者さんなので一緒にやりたいと思ったんだけど、ゆめちゃんは『レディメイド』を観ていて作品に対してすごく批判的だった。だから僕の映画を壊してやるというようなモチベーションだったんですね。『レディメイド』の時は、僕はまだ役者の面白さというところに至ってないんです。ショットを撮ることだけで精一杯だったので、どうすれば役者さんを良く映せるのかという配慮が足りてなかった。主演の小野寺里美さんは演劇をやっていたので、彼女の芝居に頼っていた部分があります。

──言われてみれば、『レディメイド』は人をどう撮るかより、空間をどう収めるかに心を砕いた作品という印象もあります

うん。だから『レディメイド』では「映画を作るのってこんなに苦しいんだ」という苦しみを覚えたんですけど、『ゆめこの大冒険』で映画を作る楽しさを知りました。

──『ゆめこの大冒険』では、ただショットではなく「演出」の次元まで手応えを得られましたか?

でも、あの頃もまだそこまで出来ていないかもしれない。『孤独な惑星』の時と比べて何が違うかと言うと、いまは俳優のその時にしか撮れない本当の表情であったり、仕草を撮れれば嬉しいんですよね。役者さんの中から、普段は見せていない何かを引っ張り出せた時に至上の喜びを覚えるんですよ。そのきっかけを作ってくれたのは、やっぱり『ゆめこの大冒険』でしたね。それから、さっき役者とスタッフでラッシュを観て「次はどうしようか」と盛り上がった話をしたんですが、この作品の助監督には諏訪(敦彦)さんが就いてくれてるんですよね。彼は役者さんからものすごく信頼される監督で、『ゆめこの大冒険』の前に、少しゴダールぽい8ミリの傑作『はなされるGANG』(85 )を撮っていた。『レディメイド』を観た彼は彼で僕の映画に感じるものがあって、『ゆめこの大冒険』に協力してくれたんです。それで、役者さんの愚痴は諏訪さんのほうへ行くわけですよ(笑)。

──そんな事態が現場で発生していたとは(笑)

役者さん達からは「…ゆめちゃんのいい表情が撮れてないんじゃないか?」みたいな、ちょっとした監督批判が出たりするんです(笑)。それで僕が撮りたいと思ったシーンが撮れなかったりしたんだけど、やっぱり「役者を撮るというのはどういうことなのか」なんですね。僕がギャグで、「マネの『草上の昼食』のようなシーンが撮りたい」って言ったんです。つまりピクニックのシーンで、ゆめちゃんだけが裸になっているという。

──そんな構想までありましたか。

それは錯覚のショットなんだけどね、モンタージュの遊びを一瞬入れたかった。でも「そういうのを思い付きだけでやるのはいかがなものか」とかね(笑)。実際、裸に見えるためにはどういう仕掛けが必要だとか大変な問題だし、役者さんへの尊厳の問題もある。そういう批判もありつつ、「ゆめちゃんのいい表情が撮れていない」という声をちょっと漏れ聞いたりもしたので、僕としてもショックだった。だからそこで「必ずゆめちゃんの最高のクローズアップを撮ってみせる!」というモチベーションが湧いたんです。

それは錯覚のショットなんだけどね、モンタージュの遊びを一瞬入れたかった。でも「そういうのを思い付きだけでやるのはいかがなものか」とかね(笑)。実際、裸に見えるためにはどういう仕掛けが必要だとか大変な問題だし、役者さんへの尊厳の問題もある。そういう批判もありつつ、「ゆめちゃんのいい表情が撮れていない」という声をちょっと漏れ聞いたりもしたので、僕としてもショックだった。だからそこで「必ずゆめちゃんの最高のクローズアップを撮ってみせる!」というモチベーションが湧いたんです。

──作り込みや映画史との関連に目がゆきがちですが、「いいクローズアップを撮りたい」というシンプルな動機も大きく作用していたんですね。

そのクローズアップはどこだと思います?

──どこだろう…第3部(第三幕)でしょうか?

基本的に僕はクローズアップを使わない。せいぜいバストショットくらい──浴室の鏡のカットバックでちょっと使ったりしていますけど──この作品で一番のクローズアップは第1部の終わりのほうで森の小屋から逃げ出して来て、旦那さんと奥さんが自転車でふたり乗りするシーン前の涙を流す顔。

基本的に僕はクローズアップを使わない。せいぜいバストショットくらい──浴室の鏡のカットバックでちょっと使ったりしていますけど──この作品で一番のクローズアップは第1部の終わりのほうで森の小屋から逃げ出して来て、旦那さんと奥さんが自転車でふたり乗りするシーン前の涙を流す顔。

──あそこなんですね!今回の上映で必ず再見したいと思いますが、筒井監督にとっての「人をどう撮るか」というテーマはそこからスタートしていたんですね。

『ゆめこの大冒険』から始まった課題ですね。そういえば、こんなエピソードも思い出しました。『レディメイド』制作当時に、絶賛してくれた方がいたんですよ。

──どなたでしょう?

大和屋竺監督なんです。「無垢な二つの魂のまわりを大人たちがぐるぐる回っている」と、えらく気に入ってもらったんですよ。

──嬉しい反応ですね。では大和屋監督は、『ゆめこの大冒険』もご覧になられた?

ええ、プレミア上映に奥様と来て下さいました。ところが「こんな砂糖菓子のように甘い映画を撮りおって」と(笑)。奥様にとりなしてもらいましたが、素敵な貶し方でしょう?それで、『アリス・イン・ワンダーランド』(88)は恐る恐る観ていただいたんですが、「これは傑作だ」とおっしゃってくれたんです。わかるような、わからないような、ですが。

──そうですね、わかるような、わからないような…(笑)。出会いについても教えていただけますか?

大和屋さんは、撮影の瀬川順一さん、批評の山田宏一さんとともに、僕が勝手に映画の師と思っている三人のうちのおひとり。出会いは、造形大の非常勤講師を一期だけなさったときです。大学の掲示板に大和屋ゼミの第一回の案内で、「課外授業としてアテネ・フランセでダニエル・シュミットの『ラ・パロマ』(74)を観ます」とあったので、小躍りして行ってみると、来たのが僕ひとり。だからアテネの4階廊下が出会いの場です。まだホールが空かないというので、1階の図書室奥の螺旋階段を上ると小部屋があって、16ミリ映写機で『今宵限りは…』(72)と『カンヌ映画通り』(81)を観せてもらいました。

──うらやましいお話です。

『今宵限りは…』を見た後に、大和屋さんが言った言葉が「これは金がかかってない映画ですねえ」。

──…的確というか、何というか(笑)

その後、ホールが空いたということで4階で『ラ・パロマ』だったんだけど、「他にも35ミリ作品はあるので、どれでもかけますよ」と松本正道さんがおっしゃった。そこで大和屋さんは、「君が観たいものでいいよ」と。

──そこで筒井監督が選ばれた作品は?

僕は『ラ・パロマ』は観ていたので、『天使の影』(76)をリクエストしました。大和屋さんが『ラ・パロマ』を観る機会を奪ったかもと、ちょっと申し訳ない気持ちもあったんですけど。それで『天使の影』を大和屋さんとふたりで見るという贅沢な体験をしたわけです。松本さんは大和屋さんに原稿を頼もうとして試写を組んだんでしょうね。その帰りに呑みに誘われて交流がはじまりました。

──そのとき、どんなお話をされたか覚えておられますか?

僕は『荒野のダッチワイフ』(67)を撮った人は天才だと感服していたので、監督作品を絶賛したんですよ。すると大和屋さんは、「あんなもの大したことありません」と話を打ち消された。僕はそれを真に受けてしまって、それから監督作品の話題を出さなかったんです。でも、それは後悔しています。たぶん照れでそう言われただけで、自作に自信を持ってないはずがないじゃありませんか。

──きっとそうですね。作品が物語っていますし。その後の交流はどのような形で?

大和屋ゼミを学校でやったのは一度だけだったと思います。週末の午後、多摩動物公園駅で降りて数分歩いたお宅に伺いました。和室の中央に一升瓶が置かれたゼミでしたね。毎週伺うのが楽しみでしたが、一度、大失言をやらかして大変な目に遭ったんです。『七人の侍』(54)の悪口を言ってしまい、「君、『七人の侍』のどこが駄目なのか、言ってみなさい」と。僕としては、「『七人の侍』は黒澤の最高傑作ではない、それと東映の集団抗争時代劇の方が凄い」という思いもあっての発言で、具体的にここの描写が良くないとか必死に言い負けないよう頑張ったんです。たぶん2時間くらい、他の10人くらいのゼミ生は沈黙して大和屋さんと僕の声だけ響いていたんじゃないかな。

──壮絶な場面が思い浮かびますが、筒井監督の負けん気も垣間見えます。師弟関係は必ずしも穏やかなものではなかったのでしょうか?

逆に言えば学生でも対等に扱ってくれたということだし、他はいい思い出しかないんです。「『処女ゲバゲバ』(69)は素晴らしいですねえ!」「あれは若松孝二がシナリオをまったく理解せずに撮った。でも、それが素晴らしいんだ」とかね。『レディメイド』を観ていただいたのは、恵比寿のスペース50という貸会場でした。本当は二本立てのもう一本がメインで、そちらの監督が大和屋さんをお呼びした。『レディメイド』は上映済で、その監督が併映作に持ちかけて来たんですよ。その映画はアクション映画で力作ではあったんだけど、大和屋さんはあまり気に入ってなくて、喫茶店で僕にそおっとさっき話した言葉をささやいたんです。

──「無垢な二つの魂のまわりを大人たちがぐるぐる回っている」ですね。

ただ、そのアクション映画には準主役クラスでかとうゆめこさんが出演していて、彼女の演技は光っていた。それで彼女と卒業後に話す機会が出来て、「今度一緒に映画をやろう」というふうになっていったんです。

──『ゆめこの大冒険』誕生の陰に大和屋さんあり、でしたか。色んな意味で筒井監督の師と言えますね。

卒業の頃にも大和屋さんは、「君は映画作家一本で行きなさい。助監督なんてやる必要ないから」と言ってくれたんですが、そうは言っても食っていかないといけないし、助監督をやることになりました。「一緒に脚本を書いていきませんか?」と誘われたこともありました。でも自分に脚本の才能があるとも思えないし、大和屋さんと仕事をするのは怖かったというのもあります。ちなみに、大和屋さんが造形大でゼミをやられたのはその一回だけ。自宅ゼミが問題になったらしいんですけどね。だから僕としては、ラッキーな時期に造形大に居られました。

──インタビュー前編でうかがったお話だと、進路の方向や入学のタイミングがズレていれば大和屋さんとの出会いも無かったということになります。

大和屋さんがその後映画を撮れなかったのは本当に残念ですね。何度か、そういう話は持ち上がっていたし。あまりに早い死でした。でも、大和屋さんを送る会で、まだ面識のなかったもう一方の弟子たち、高橋洋、島田元、塩田明彦、井川耕一郎たちと、映画王一派と言ってもいいんだけど、大和屋さんの奥さん(元日活のスクリプター)の紹介で知り合うわけです。大和屋さんの遺品の整理に、彼らと一緒に伺いました。

──発売当時に執筆された『悪魔に委ねよ──大和屋竺映画論集』(94/ワイズ出版)の書評を読み返したくなりますね。批評家としての筒井監督には『時間の罠 大和屋竺試論』という論考もありますので、今後改めてお話を訊ければと思います。執筆活動でいえば、筒井監督は『アーティスト』(2011)のパンフレットにも寄稿しておられ、「サイレント映画の撮影が同時録音のトーキー撮影と大きく違うのは、本番中に誰もが声を出せるという点である(…)サイレント撮影にはスタッフのアイデアが直に反映される。サイレント時代の監督たちはそうやってショットの持続を自身の肉体的リズムとして実現していったのではないか」と書かれています。『ゆめこの大冒険』の撮影中も、そのように声を出していましましたか?

しょっちゅう出してはなかったと思うんですけど、肝心なところは役者さんの世界に声で介入していますね。もちろんリハーサルもですが、本番でも「そこで倒れて!」とか「そこで止まって!」とか声を出せるじゃないですか?途中で「もっとテンポ上げて」とも言えますしね。それは役者と共同作業していたということだったと思うんです。トーキーになってしまうと、役者の作った芝居を見ているだけ、あるいは監督のほうで芝居をガチガチに作り込んでしまうかのいずれかになると思うんですけど、サイレントでは共同で作っていける。ちょうどその中間なんでしょうね。あとで録音部さんに「ゴメン」と謝れば本番でも声を出せはするんですけど(笑)。

──それはそれで色々と大変だと思います(笑)。『アーティスト』評では「なぜサイレントの形式が必要だったのか?」という必然性も問われていますね。

サイレント映画って、音が無いことが表現になっている作品と、単に技術的な理由で音が無い作品に分かれるんだろうなとは思っています。

──監督が映画制作の初期から音、サウンドにこだわりを持ち続けていることは作品からわかります。『ゆめこの大冒険』に対し、ある人が監督に「これをデビュー作として公開すると二度と商業映画は撮れないよ」と真顔で忠告したという話も以前お聞きしました。今になれば、それが当時の反応、「作品をどう捉えていいか位置付けがわからない」を表しているとも思うんです。

実際『オーバードライヴ』(2004)まで16,7年かかっちゃいましたね(笑)。もちろん公開当時に観て面白いと言ってくれた人も居たんですが、この作品がどういう映画なのか、作った僕たちも本当はわかってなかったと思うんです。2、3年前、造形大の昔からの作品の上映会を行って、諏訪さんから「『ゆめこ』を出してくれ」と言われて、そこで彼も何十年ぶりかに観たんじゃないのかな。するとやっぱり驚いてましたもん。助監督であり、映画のすべてを知り尽くしている諏訪さんでも、「いま観てびっくりした」と言っていましたから。だから僕たちも含めて、観る人がわかららない映画だったんじゃないかな。

実際『オーバードライヴ』(2004)まで16,7年かかっちゃいましたね(笑)。もちろん公開当時に観て面白いと言ってくれた人も居たんですが、この作品がどういう映画なのか、作った僕たちも本当はわかってなかったと思うんです。2、3年前、造形大の昔からの作品の上映会を行って、諏訪さんから「『ゆめこ』を出してくれ」と言われて、そこで彼も何十年ぶりかに観たんじゃないのかな。するとやっぱり驚いてましたもん。助監督であり、映画のすべてを知り尽くしている諏訪さんでも、「いま観てびっくりした」と言っていましたから。だから僕たちも含めて、観る人がわかららない映画だったんじゃないかな。

──公開当時は参照する映画も限定されていましたし、早過ぎたんでしょうね。

普通に考えると「遅過ぎた」なんでしょうけどね(笑)。

──映画史の上ではそうですね!「遅れて来たサイレント映画」になります(笑)

日本映画史でもアメリカ映画史でもいいんですが、ある商業的な要請のもとで出来た映画とはかけ離れている。かといって、実験映画やアンダーグラウンド映画の範疇でもない作品なので、うまく居場所を見つけられなかったいうのかな。「何故こんな映画が出て来るのか?」という文脈のないところで生まれたので、戸惑われたんだろうなと思います。

──突然変異とでも呼ぶべき作品だと思います。

そう仰っていただけるなら、そうですね。

──現在はもうこのような形でサイレントを撮ることは、良くも悪くも出来ないですね。

いまは海外版も含めれば古い映画のDVDは相当発売されているので、「知らないんです」と言ってサイレント映画を作れないでしょうしね。『ゆめこの大冒険』の場合は「知らないぜ」という部分が結構あるので、いま観ると結構野蛮な作品なんですよ(笑)。映画の技法が段々と進化してゆくように撮って、最後にやっと「人物の切り返しが発見されました」で行こうという漠然としたアイデアもあったんだけどね。撮っている途中であちこちに膨らんじゃったので、そうは進まなかったですし、その意味では破綻しているんですけども。それから『ゆめこの大冒険』を撮り終わって、ヨーロッパに行って昔の映画を観ると、やっぱり1910年代から20年代の映画の完成度は凄いんだなと感じた。撮り方もこちらが思っていた以上に自由なんだなということがわかったので、逆に知ってからだと恐れ多くて撮れなかったかもしれない。だから良かったです(笑)。

──今回の特集上映では、さらにそこから生まれたふたつのバージョンが上映されます。活弁版、そして染色サウンド版。

はい、『ゆめこの大冒険』にはみっつのバージョンが存在します。この度上映されるのは。87年の活弁版と2011年に作られた染色サウンド版。1984年の撮影から編集して音を付けるのに、作曲家の方にシーン数の倍以上の曲を作ってもらって当てはめて、やはり試行錯誤しながら作っていったんです。その作業に2年。制作に結局3年かかって、僕ももう疲れ果てた。当時はフリーの助監督をやってたんですが、「この映画が完成して公開されたらもう助監督やめよう」と思って(笑)。それでやっとダビングが終わって完成して3ヶ月ヨーロッパへ行って映画を観る──僕の20代最後のヴァカンスというのかな──そういう期間を過ごしたんですね。そこで300本くらいの映画、過去のサイレント映画もかなり観ることが出来て、『ゆめこの大冒険』を撮っていたときのイメージとのずれも発見して帰って来た。そこから公開まで、また1年くらいかかったんですね。この作品の最初のバージョンは、その1986年に完成したサウンド版。これには効果音とサウンドが入っています。その公開時のイベントで、澤登翠さんに活弁をお願いしてライブでやったんです。松田春翠さんのところへご相談に行ったら、「主人公が女性なので女性のほうがいいだろう」と澤登さんをご推薦いただいて。活弁が付くとあまりにも面白かったので、「これも残したいな」と思って録音スタジオに来ていただいて、サウンドとミックスしたバージョンも作りました。

──それが特集2日め、10月5日(日)に上映されるバージョンですね。

本来の活弁は、その場のお客さんの空気や盛り上がりによって変わるライブの面白さがあるので、ライブでやって頂くのがベスト。ですから、擬似的な活弁と思って頂ければ幸いです。

───初日の4日(土)に上映される染色サウンド版が作られた経緯も教えてください。撮影からは約30年を経ていますが?

これは3年前、2011年に作ったもので、フィルムを染料で染めて作ったバージョンです。プロローグとエピローグはサウンド版と同じくモノクロ。中身の部分に色を付けています。前半は割と控えめに付けて、後半へ移るに従って色彩のアクションが大きくなるように設計しました。昔の染色フィルム、1900/1910年代のフィルムはめちゃくちゃ美しい。カラーフィルムとはまったく違う美しさなので、それを再現したいなと思って。僕が指導に行ってる東京藝大の撮影コースに入って来た女性が染色をやっているということで、「是非とも」とお願いして作ったバージョンです。撮影からは30年以上の時間が経ってしまいましたが、染色版まで作れて、もう思い残すことはないな(笑)。でも本当は、もう一バージョンで見てほしいという思いもあります。それは音を消して、完全なサイレント状態で見るということです。ラッシュを編集するときはこの状態なので、随分と映画の情報量やテンポについて勉強になりました。

これは3年前、2011年に作ったもので、フィルムを染料で染めて作ったバージョンです。プロローグとエピローグはサウンド版と同じくモノクロ。中身の部分に色を付けています。前半は割と控えめに付けて、後半へ移るに従って色彩のアクションが大きくなるように設計しました。昔の染色フィルム、1900/1910年代のフィルムはめちゃくちゃ美しい。カラーフィルムとはまったく違う美しさなので、それを再現したいなと思って。僕が指導に行ってる東京藝大の撮影コースに入って来た女性が染色をやっているということで、「是非とも」とお願いして作ったバージョンです。撮影からは30年以上の時間が経ってしまいましたが、染色版まで作れて、もう思い残すことはないな(笑)。でも本当は、もう一バージョンで見てほしいという思いもあります。それは音を消して、完全なサイレント状態で見るということです。ラッシュを編集するときはこの状態なので、随分と映画の情報量やテンポについて勉強になりました。

──それは、次回の特集の折にリクエストしてみます(笑)。今回は、作品の構築度は言うまでもなく、純粋にフィルムの色味や肌理の点だけでも再見への期待が高まります。最後に、特集上映を楽しみにしている方へメッセージをお願い出来ますか?

……難しいですね。あの映画の世界の中に住んでいる人は、今の日本にはいないだろうからな(笑)。

──謎かけのようにも解釈できる言葉です。

当時はさほどサイレント映画を知っていたり観ていたわけではなく、「こういうものだったんじゃないか」という思い込みを役者さん達と共有しながら、現在進行形で作った作品です。サイレント時代の映画は今から観るともちろん古いんだけど、やっている時は現在進行形で新しいじゃないですか?その時の最新のものをやっているわけで。古さへのノスタルジーも無くはないんだけど、やっぱり昔のものと同じものは絶対出来ないので、あの時代にあのメンバーとしか二度と作れない時間が定着されている。僕も二度と同じものは撮れないと思う映画なので、そういう異空間を楽しんでもらえればありがたいです。

──『レディメイド』とともに異空間の映画ですね。そうだ、昨年秋に筒井監督にインタビューした際の「僕は映画を好きじゃないんだ。フィルムを好きなんだ」という言葉がずっと記憶に残っています。昨年の『バッハの肖像』はデジタル上映でしたが、今回は遂にフィルムで筒井監督作を観ることの出来る機会。最後の最後に、フィルムへの思いを再びうかがってよいでしょうか?

僕自身は撮影して隣でキャメラ、フィルムの回転音がうっすら聴こえると、それだけで幸せになれる人間なので(笑)。デジタルで回転音がしないと、何だか撮ってる気分にならないんですよね(笑)。

(2014年9月)

取材・文/ラジオ関西『シネマキネマ』吉野大地