平倉圭インタビュー

ゴダール3D『さらば、愛の言葉よ』をめぐって

© 2014 Alain Sarde – Wild Bunch

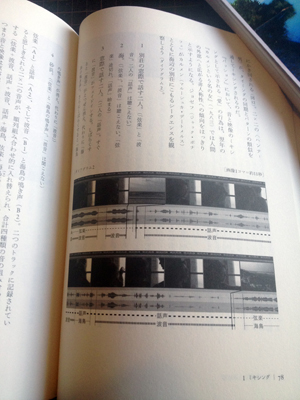

静止画とダイアグラム。音響が波形としてタイムラインに現れる。それによって映像と映像、映像と音との関係が初めて可視化される。『ゴダール的方法』(インスクリプト、2010年)は、コンマ1秒単位の解析を通じて、ゴダール映画の「フォルム」を浮かび上がらせた。そこで見出された「類似」「分身」といったテーマは、ジャン=リュック・ゴダール初の3D長篇『さらば、愛の言葉よ』(2014)へとも接続されることだろう。本書には、ゴダールの映画を見ることは「目撃」だと記されている。著者の平倉圭は、この新作をどのように目撃したのか。

──『さらば、愛の言葉よ』を初めてご覧になった時の印象からおきかせ下さい。

とにかく驚いた、というのが最初の印象です。驚きの中心は二つあって、一つは見たことのないような3Dだった。もう一つは、何種類もの異なるカメラを自由に使っていることです。

──3D の使い方に関しては以前、恵比寿映像祭でのプレゼンテーション「蜘蛛のスクリーン」(2010年)でお話しされていた、「手前にあることと、奥に開かれていることが同時にあること」としての立体映画という論点にも通じるように思いました。いかがでしょう?

『さらば、愛の言葉よ』は、普通のハリウッド映画より誇張された3Dになっています。ゴダールたちが手作りした、視差の大きい3Dカメラを使っているからです。非常に立体感が強い。画面手前に映っている人の鼻の高さや、顎から首にかけての凹みが生々しく見えてくる。そこにある物や空気の厚みのようなものが感じられます。典型的なのは水のショットです。公園にある石の水桶に枯葉が数枚浮いている。3Dメガネを通すと水の深みがありありと見えていて、その深みの中に女性が手を差し入れていく。2Dで撮れば水の表面が強調されるショットだと思いますが、3Dであるために、表面の下、透明な媒体の深みに手を突っ込んでいくさまが強く感じられる。それは「蜘蛛のスクリーン」の際に話した「蜘蛛の網にかかって空中に浮かぶ枯葉」の感覚とも近いものです。

──平倉さんは『ユリイカ』2015年1月号のゴダール特集号にも寄稿しておられて(「『さらば言語よ』についての4つのノート」)、「奥行き」に加えて「透明性」という切り口から新作の3Dを論じています。「透明性」と言えば建築史家のコーリン・ロウの議論も想起します。

© 2014 Alain Sarde – Wild Bunch

『ユリイカ』で論じた「透明性」の概念が意味することの一つは、視覚的なことです。『さらば、愛の言葉よ』では3Dがキツく働いているので、立体視できない部分もあります。両眼の視差が大きすぎるために融合せず、2つの映像がばらばらに分裂してしまうわけです。分裂したものが眼にどう見えるかと言うと、透けて見える。私たちがいま右眼の前に手を置いて、左眼は開いたままでいると、右眼の前の手は透けて見える。人間の脳は、両眼から矛盾する映像──右眼には手が見えていて、左眼には奥行きが見えている──が入ってくると、矛盾を透明性として処理します。同じ理由で、『さらば、愛の言葉よ』では画面の至るところが透明になってしまう。例えば、茂った葉の中にカメラが突っ込んでいくと、レンズが対象に非常に接近しているので、葉っぱは片方のレンズにしか映らない。すると、葉っぱは透明に透けて「見え」ます。そのような映像は、普通は「バグ」というか、あってはならない失敗した映像として排除されるわけですが、ゴダールはそれをあえて残す。残すことで、「透明性」を3D映画に固有の新たな表現領域として使っている。「透明性」の一つはそうした視覚的な意味です。もう一つは『ユリイカ』では言及しなかったのですが、もう少し理論的な意味です。ご指摘のように、コーリン・ロウは「透明性」と題された論考(『マニエリスムと近代建築』彰国社所収)で、リテラルな=文字通りの透明性と、フェノメナルな=現象的な透明性とを区別している。フェノメナルな透明性とは、2つの相容れないものがお互いを排除しない形で重なる時に生まれる知覚的かつ構造的な特性です。ロウはそれを分析的キュビスムの絵画やル・コルビュジエの建築に見て取ります。同じことはゴダールの3Dにも言えて、2つの異なる映像が両眼に同時に呈示された時、フェノメナルな透明性があらわれる。文字通り透明な物質を使っているわけではないのに、異なる2つのものを重ねたときにあらわれる透明性です。そこで「透明」と対比されているのは「衝突」です。コーリン・ロウが参照したジョージ・ケペシュは、「視覚上の矛盾」という言い方をしていたかと思いますが、2つの異なったものが「衝突」するのではなく、互いを排除することなく重なり合うと「透明」になる。普通、モンタージュと言うと衝突を連想するわけですが、ゴダールは衝突でなく「透明性のモンタージュ」をおこなっていると言えるのではないでしょうか。

──映像同士の、あるいは映像と音との重ね合わせに関しては、『ゴダール的方法』で、その同期/非同期性を精緻に分析なさっています。これは前作『ゴダール・ソシアリスム』(2010)日本公開時に出版された本ですが、すでに『さらば、愛の言葉よ』へとも連なっているように読める部分があります。ご自身はどう感じられたでしょう?

新作を見たときのショックは、これをどう語ったらいいかまったく分からない、というものでした。それを語る批評言語を私は持っていないと感じたんですね。たしかに『ゴダール的方法』と連続したところもあって、私にも自分の本が「予告」として読める部分はありますが、それでも何も語れないという。その一つがやはり「透明性の経験」です。人の眼はしばしばどちらかが主になる。利き眼もあるし、時によって右眼が強く見えたり左眼が強く見えたりする。その意味で、透明性は時間的に変動しながらあらわれてくる経験だと言えます。この映画では、時間的な非同期性が両眼のあいだに生じて、何を見ているのかが定まらなくなる感じがありますね。

──映像と音が定まらない、定位できないということは『ユリイカ』の論考でも書かれていますね。そこで新作を彫刻に喩えておられます。この「彫刻」についてもお話しいただけますか?

例えば車のワイパーが目の前に突き出してきて、向こうには道路が奥行き方向に遠ざかっていき、そのあいだの空間に雪がちらついている。そこで経験されるのは、何よりも光とともにある空気の厚みのようなもの。その厚みを、物の突き出しや遠ざかりとともに探求する表現が、私には「彫刻」という言葉で指されるものに近いと感じられたということです。これは、レンズ間隔が通常の2倍近くの12センチになるように置かれた2台のカメラで撮っているからなのですが、人の顔を撮っていても、髪の毛が頭から浮かび上がって、前髪と額のあいだの空間に触れられそうな生々しい距離が見えてくる。あるいは顔の側面の耳がドーム状の髪に包まれる、その凹みの空間を味わえるように感じられる。そういう身体の膨らみ/凹みや、そこに垂れ下がる髪や布との距離の感覚は、彫刻が表現として探求してきた領域です。『さらば、愛の言葉よ』にも、現実以上に生々しい立体性を彫刻のように味わい尽くせる驚きがあります。しかも奥行きや立体が壊れてしまうところまでそれを推し進めている。それは21世紀の現代において、「彫刻とは何か?」という問いを立てた時にも充分に答えになりうるような実践に見えたということです。

──『さらば、愛の言葉よ』は、手製のカメラからして「規格外」ですから、ひょっとして彫刻の一種であるとか、「映画ではない何か」と捉えたほうがスムーズに見られるのではないかとも考えたんです。

私自身は「映画ではなくなっている」とは思いません。むしろ新作は映画に出来ることを増やしたというか、映画の新しい表現領域を拓いたと感じています。『右側に気をつけろ』(1987)でドルビーステレオをまったく新しい経験を作り出す装置として再発明したのと同じように、この映画では3Dに新しい可能性を切り拓いている。だから映画の再発明だと捉えています。

──なるほど。『ゴダール的方法』もゴダール映画を見る‐聴くことを新たな経験へと変換するテクストだと思います。その議論の始点にあるのは「失認」、つまり認知の限界と想起の不確実さですね。新作もやはり失認、誤認を避けられないし、それをエスカレートさせた作品だと感じます。

本当に何を見ているのか分からない、とにかく凄かったけど、一回見ただけでは何を見たのか分からなかったです(笑)。自分が見たものが何であるのかを同定、アイデンティファイできなくなるような映画です。元々ゴダールの映画ってそういうふうに作られていて、一つの物語の流れのようなものがあらわれそうになるとカットして別のものを挿入する、そうしたやり方でシークエンスを錯綜させていますが、今回はとりわけそれを強くおこなっている。カメラも複数で、ゴダールがソニーのハンディ3Dカメラを使って飼い犬のロクシーを撮った個人的な映像も含まれている。フレームは斜めになったり、縦になったり横になったり安定しない。一方に高解像度のカメラで撮られた映像があり、他方に低解像度のホーム・ムーヴィー的映像があり、そこに過去の映画が2Dや3Dで挿入される。内容的にも技術的にも複数のものが入り混じって不確定さを増していく。この映画は2部構造で、「自然」と「隠喩」という2つのパートから成っていて、これはデヴィッド・ボードウェルが論じたことですが(「2+2×3D」、前掲『ユリイカ』所収)、ほとんど同じ出来事が別の人物たちによって2度繰り返し演じられる構造になっています。しかし最初に見た段階では2つのパートで違う俳優が演じていることや、反復があることは分からない。そこが非常に不確定です。過去にゴダールは、『アワーミュージック』(2004)という映画でオルガとジュディットという2人の女性を登場させ、別の空間を生きる2人の「髪型」をだんだん似せていって、ある時点で見間違えさせてしまうという不思議な撮り方をしていますが、『さらば、愛の言葉よ』でも、ジョゼットとイヴィッチという2人の女性は取り違えられるように、意図的に演出されていると思います。

──今仰有った『アワーミュージック』での「取り違え」は『ゴダール的方法』のラストで論じられていますね。ゴダールは再び新作で「見間違え」を突き詰めていると言えそうでしょうか?

© 2014 Alain Sarde – Wild Bunch

作品全篇を通して、「見間違え」を拡大しておこなっていますね。資料を読むと、この映画の人物の動きはかなり厳密に構成されて、ほとんどダンスのように振り付けられているらしい。2つのパートで同じ動きを繰り返し、重ねるためです。しかも3Dなので、左右の眼の間でも映像は繰り返されていると言える。そういう形で、映画全体が何重にも重なるリフレイン、反復によって作られ、似たもの同士の「見間違い」の可能性を拡大している。ゴダールの映画にはセリフや映像がリフレインすることがよくありましたが、それを現時点で最も徹底的にやっている作品ではないでしょうか。どういう構造を持つのかは、一回や二回見ただけでは分からず、見逃し、あるいは見間違えや聴き間違えが必ず起こるように作られている。しかも見間違えは、『アワーミュージック』の場合と同様に、映画の重要なロジックをなしている。『ゴダール的方法』でも書きましたが、そのロジックはある意味で狂っている。ゴダールは通常の言語による思考とは違うロジックで思考をしている。「AはAである」という同一性のロジックではなく、「AはA’に似ている」、つまり同一性の代わりに類似性を基礎にしたロジックですべてを編んでいく。そういう方法でゴダールの頭は作動しているように思えます。「主人公は主人公である」、「この女性はこの女性であり続ける」という同一性の論理ではなく、「主人公は別のよく似た人物でもありうる」、あるいは「この女性は別の女性にもなりうる」という類似性の論理です。分身的な類似性によって人物の同一性が揺らいでいくときに生まれる世界の可能性を、ゴダールは探求の中心に置いている。だからこそ何度見てもその都度新しいということでもありますよね。一回見ても解釈を固定することができなくて、つねに新しい結びつきが生まれてくる。ある種のマトリックスというか、新しい解釈がつねに生み出されてゆく、錯乱した母胎のようなものとして映画を生産しているとも言えますね。

──「類似」を見出していくゴダールの思考は「錯乱」と区別がつかない、とご著書では論じておられます。『さらば、愛の言葉よ』にもやはり何らかの錯乱が見られると思うんです。一つは言語に対する錯乱。後半で「類似」へと論を進めていく『ゴダール的方法』の、蝶番的な位置を占める第3章では、「ジガ・ヴェルトフ集団」時代のゴダールとジャン=ピエール・ゴランの言語実験に焦点を当てています。新作を、そういった言語実験のヴァリエーション、延長線上にあるものと考えることはできるでしょうか?

新作の中心になっているのは言葉への問いで、原題も「さらば言語よ」という意味です。ジガ・ヴェルトフ集団がやっていたのは言語の逸脱的な使用によって新しい言語を生むことでしたが、新作における言語の問題は、おそらく別の水準にあるように思います。言語の問題について撮影監督のファブリス・アラーニョが、「カメラごとに異なる言語がある」と語っています。例えばフレームレート、1秒間に何枚の映像を撮るかはカメラによって違う。それもカメラの持つ「言語」なのだと。この映画には複数のカメラが使われていて、しかも人間と犬という複数の種が登場している。シノプシスには「我々は人間という種からメタファーへと移行する」と書かれていますが、この映画は人間と犬とカメラのあいだにある、別の種の言語を探り当てようとしているように見える。技術的にも生物的にも複数の言語が重なり合うような世界を作り出そうとしている。ここでは、「言語にさらば」することと同時に、「言語を再発明すること」が問題になっています。映画のなかで繰り返されるセリフに、「もし、顔と顔を向き合わせることから言語が発明されるなら」というものがあります。そのセリフを女優に言わせながら、例えば犬の顔を正面から撮る。そのとき、犬の「顔」と3Dカメラの「顔」は向き合っているわけです。その向き合いからどんな「言語」が生まれてくるのか? 1970年前後のジガ・ヴェルトフ集団が言語の解体を中心にしていたとするならば、2014年のゴダールは言語を再発明することを問題にしていますね。

──『ゴダール的方法』での「ディゾルヴ」の分析と照らし合わせると、ゴダールは3Dを使ってディゾルヴの新たな形を作っているようにも思えます。これは是非とも平倉さんにお訊きしたいことでした。

その通りだと思います。3年ほど前、ゴダールの新作が3Dだと聞いた時から、きっと左右ばらばらに違う映像を見せるに違いないと言ってきたのですが、そのとき考えていたのがゴダールのロジックの要をなすものとしてのディゾルヴでした。ディゾルヴは普通、Aという映像からBという映像に滑らかにつなげていく技法にすぎないわけですが、ゴダールはディゾルヴの途中にあらわれる、2つの映像が半透明状に重なり合っている状態に注目します。例えばゴダールの『映画史』(1988–98)は、2つの類似した映像をディゾルヴし、その途中にあらわれる合成映像に別の歴史の可能性を見出します。そのゴダールが3Dを撮るとしたら、両眼に違うものを見せて、それを観客の知覚の内部でディゾルヴさせるようなことを必ずやるだろう、と思ったんですね。実際そうだったのですが、結果は想像を超えるものでした。ゴダールは『映画史』の中で、「映画とは思考するフォルムだ」という言い方をしている。ゴダールの言う「フォルム」の一つの意味は、2つの映像が重なる時にあらわれる合成映像のことです。3Dでは両眼の映像が重なった時に、その意味での「フォルム」が生まれる。そのとき、2つのイメージの結びつき方は勝手にあらわれてくる。こちらが結びつけようと思わなくても、2つのものがどこかでぴたっと重なってしまう。そのときに今まで見えてなかった思考の回路が開けて、何かが分かってしまう。新作では、そういう左右の眼のあいだで起こるような拡張されたディゾルヴがおこなわれています。

──そのように映像が重なるのに、音がそれに連ならないのがゴダールの特徴でもありますね。

『ゴダール・ソシアリスム』の冒頭もそうですが、女性の声が左チャンネル、男性の声が右チャンネルから聴こえて2つの音が混ざらない。あるいは環境音は右から聴こえて、人の声は左から聴こえるというばらばらな音響設計を『ゴダール・ソシアリスム』から再びやっています。新作でもそういう乱暴な音の作り方をしていますね。

『ゴダール・ソシアリスム』の冒頭もそうですが、女性の声が左チャンネル、男性の声が右チャンネルから聴こえて2つの音が混ざらない。あるいは環境音は右から聴こえて、人の声は左から聴こえるというばらばらな音響設計を『ゴダール・ソシアリスム』から再びやっています。新作でもそういう乱暴な音の作り方をしていますね。

──『ユリイカ』の論考でも『さらば、愛の言葉よ』の音響分析を読むことができます。実際に映画館でどのように感じたか、改めてお話しいただけますか?

本当に荒々しい、素晴らしい音響だと思いました。この新作は5.1chですから、フロントの左/右、センター、サラウンドの左/右、そしてウーファーの6つのスピーカーを使う映画として作られているのですが、サラウンドスピーカーはあまり鳴らないし、ウーファーもおそらくほぼ使っていない。ごく部分的に、戦争シーンとドライブのシーンだけウーファーが突然ドドドドッと鳴ったりする。フロントスピーカーも左右ばらばらに使われている。私はこれも音響による「彫刻」だと感じるんです。スピーカーの位置と音響によって示されたり消えたりする、映画館の空間的特性のようなものを繰り返し肌で感じさせられる。5.1chや7.1chサラウンドは基本的には縫い目のない音で劇場を包み込んで、映画の世界にどっぷり浸かり込んでいるような感覚を作り上げるものです。ゴダールがフランソワ・ミュジーと一緒に作った90年代後半以降の5.1chサラウンド映画でも、特に音楽に関して言えば基本的にそういう「包み込み」の方向で5.1chを使っていましたが、『ゴダール・ソシアリスム』と新作では、音による「包み込み」がほとんど成立していない。音がそれぞれのスピーカーからばらばらに鳴っているだけです。そのことによって異化効果というか、映画館の音響空間から観客の体が弾き出されるような感覚が生まれる。けれどもそのことで、音が作り出す様々な構造がかえって見えるようになります。そういう音の空間性も強調した映画ですね。

──ミュジーという音響技師の不在のもとで作られた音も新鮮でした。劇場用パンフレットに掲載されたファブリス・アラーニョへのインタビューでは、編集作業を語っている箇所で「たった二つのオーディオトラック」と言われています。撮影も含めて「貧しい」環境とも受け取れますが、そのような制作スタイルをどう見ておられますか?

フィルム的な音響編集スタイルなのだと思います。ゴダールが編集に使っているのはヴィデオテープですが、限定されたトラックのなかに、「ハサミ」で切られたような断片的音響がフィルム的感覚で配置されている。そこでは音は「複雑な波」としてではなく、「ブロック」のように、手で触れられる、切ったりつないだりできる物質的断片として扱われています。しかし編集と表現の豊かさ/貧しさはひと通りの関係になっていなくて、たしかに音は粗く少ないけれども、その分、鋭敏になっていく感覚があります。別の言葉で言えば「パンク」だと思うんですね。ゴダールの編集はつねにパンクで、ある完成された高級で洗練された作り方を一度壊して、非常にラフな作り方をした時にあらわれる鮮やかさを、長篇デビュー作のときから繰り返し追究している。

──『ゴダール的方法』の論題の一つは、映画の応答(不)可能性ですね。ゴダール映画には「問いと非応答」というテーマが通底しており、端的に言えば、登場人物同士の間で、あるいは映画と観客との間で「応答」が成立していないということですが、新作の場合はどうでしょう? 右眼と左眼で違うものが見えるショットは見る側が選択する、観客の応答を可能にしているとも考えられないでしょうか?

そもそも3Dは、こちらが働きかけないと見えるようにならない映像だという点で、既に映画と観客との共同作業で成立しています。『さらば、愛の言葉よ』では両眼の視差がかなり大きいので、統合しようとしなければ見えてこないショットも多い。それを「応答」と呼べるかは分かりません。左右の映像の差異に関しては、『ユリイカ』に書いたあとで気付いた──まだ誰も気付いていないかもしれない?──事柄があります。『さらば、愛の言葉よ』にはたいへん有名な左右分裂ショット――片方のカメラだけがパンをすることで右眼と左眼の映像が完全に分裂するというショットが二度あるのですが、その最初のショットで、左眼は哲学者のダヴィッドソンという男を、右眼はイヴィッチという女が夫に脅されるところを映している。ボードウェルはその2つの映像に、片眼ずつ見ることであらわれる潜在的な「ショット/切り返しショット」を見て取るのですが、両眼を開けたまま見る方がゴダールのやっていることがわかります。何が起きているかと言うと、このショットをよく見ると、男性(ダヴィッドソン)と女性はほとんど同じ服装をしているんですね。2人とも黒い帽子を被ってトレンチコートを着ている。帽子の前縁の曲げ方まで同じです。服装がまるで同じ男女が最初は隣に座っており、女性が立ち上がり、遅れて男性が立ち上がるとカメラが分裂し、右眼に入ってくる女の姿が、ちょうど左眼に残る男の姿に重なるところでカメラが止まる。つまり右眼と左眼の男女は分裂するのだけれど、新たにもう一度、両眼の逸脱した重なりを通して統合されるわけです。5回見て気付いたのですが(笑)。これも見る側の働きかけで見えたり見えなかったりするので、つねに観客の見る作業によって作り出されている映画なのでしょうね。

──……3回見たのですが、まったく気付かなかったです(笑)。この3Dはディゾルヴの変形なのだといっそう思えてきます。

そうですね。今お話ししたショットでは性別も年齢も異なる人物の「ディゾルヴ」が起きている。そう考えると、まったく想像もしないところに重なり合いが作られているのかもしれず、かなり奥深いですね。単に「自然」パートと「隠喩」パートで同じ出来事が繰り返されるだけではなく、1つのパートの中でも複数の人物が重なり合ったり離れたり、ディゾルヴが何重にも入れ子状になっている映画なのかなとも感じました。

──他にも新しく発見されたことがあれば、おきかせ下さい。

『ユリイカ』には、犬がどこを見ているのか分からないと書いたのですが、改めて見ると、犬はこちらを見ていますね。こちらとは3Dカメラのことです。そのショットの違和感は、ちょうど『勝手にしやがれ』(1960)の最後でジーン・セバーグが「最低って何?」と問うシーンと同じなんですね。ジーン・セバーグはカメラを見ているけど、それはスクリーンを通して観客を見ているようでもあるし、まったく見ていないようでもある。同様に、犬は3Dカメラを通して私たちを見ているようでもあり、同時に、もちろんまったく見ていない。「カメラを見ること」の不思議さを──それはゴダールにとって「他者」の問題ですが──デビュー作から現在まで、女性から犬というレベルに移し替えながらも一貫して追究していると思いました。

──先日、堀潤之さんに取材した際にも、『勝手にしやがれ』が話題に上りました。「カップルと拳銃と車」の物語に回帰しているのではないかと。

技術に関してもそうですよね。今回は3Dカメラを「間違えた」やり方で使っている。技術を間違えて使うところに新しい感覚があらわれるのもデビュー作とすごく似ていますね。

──ゴダールは映画作りでも「間違い」を繰り返し続けているわけですね(笑)。堀さんは、『映画史』以降のヨーロッパの歴史語りが今回は少し変わっているとも指摘されていました。平倉さんはその部分をどうご覧になりましたか?

私が最初に見た時の印象も、「ポスト『映画史』」からようやく次のフェイズに入ったというものでした。ゴダールのこの15年間は『映画史』のポストプロダクションというか、『映画史』のやり直しをずっと続けている部分もあったと思うんです。でも新作ではそれをやめて、新しい映画を撮ったなと。その大きな理由は、やはり犬。ゴダールは、『さらば、愛の言葉よ』で「人間の歴史の外」にあるものを考えているのではないでしょうか。

(2015年2月)

取材・文/ラジオ関西『シネマキネマ』吉野大地

●『さらば、愛の言葉よ』2015年1月、シネスイッチ銀座ほか全国ロードショー!

配給:コムストック・グループ

●『ゴダール的方法』(インスクリプト)