~映像作家 崟利子についての試論~

和田泰典(神戸映画資料館スタッフ)

ゆらゆらと微かに揺れる手持ちのキャメラが、映像作家、崟利子が在住する兵庫県伊丹市内の穏やかな日常の風景を捉え続けてゆく。そんな日常の風景は、そのあまりの何気なさにおいて、逆に普段、我々観客が日常の中で経験している以上の悠久な時間の流れを感じさせてくれる。しかし、その一方で、そのような何気ない日常を切り取った映画の画面は、画面内を縦横する住民たちや自動車や自転車、飛行機などの運動を捉え続けることで、我々観客の眼差しを常に刺激してやまない。そう、崟利子が連作し続ける「伊丹シリーズ」は、悠久のような時間感覚を観客に感じさせると共に、その眼差しを刺激し続けるという相反する映像経験をもたらしてくれることで、何気ない無名の日常の「風景」一つひとつに名を与えてくれる。それが崟利子が連作し続ける「伊丹シリーズ」の最大の特徴であろう。

筆者は「伊丹シリーズ」中の数篇しか鑑賞するに到っていないが、その経験の中で感じとられた、「伊丹シリーズ」に通底するであろう、日常の無名の「風景」一つひとつの存在に名を与えるという特徴とはいかなるものか、本稿で記してゆこうと思う。

まず、「伊丹シリーズ」の作品構造を見てゆくと、その大半が日常の風景を切り取った画面を作品内でフェードイン/アウトを用いて淡々と積み重ねてゆくことで構成されていることがわかるだろう。その中でも特に重要な特徴として、音声の面においてそのオン/オフのスイッチングを反復してゆくことで徐々に画面の見え方、音声の聞こえ方が変化してゆくという点と、次に画面が複数の運動を持つレイヤーで積み重ねられているという点、またキャメラの視点の人称性の特徴的な推移といった三点が挙げられる。

では、そのような重要となるファクターの中の、音声のオン/オフのスイッチングの点から見てゆこうと思う。本作品内において、音声は通常の状態では画面内/外の音源から過剰にまで発せられる日常の音声を拾ってゆく。はじめ、一見それは雑多な日常生活の音声にしか聞こえず、我々観客の耳は、どの音源を中心に音声を拾っていけば良いのか判断が付かず、音源の中心は街中に散在する非中枢的なノイズの塊たちとしてしか認識することはないだろう。しかし、画面内で不意に音声がフェードアウトすることで観客の耳は非中枢的な部分にまで耳を欹てるように大きく開いてくるようになる。そう、つまり音声が有音から無音にフェードアウトしている間、我々観客の耳は、逆に有声時には過剰なまでに聞こえていることで、個別に判別不能だった音源を自ら一つ一つ探索してゆくことになる。それはまるで本来識別できなかったはずの音源が徐々に一つ一つ音声を発し始め、自らの存在を主張するかのような経験であり、そのような「有声→無声→有声」(『伊丹 2006年・春』内で歩道橋の上からキャメラが360°パンをする間、180°を迎えた地点で丁度音声がスイッチングした点が形式的にも非常に印象的であった)と変化する過程が観客に対して画面の見え方を変化させる契機となり、またそれと共に次に触れる画面構成の特異性が相まって日常の「風景」の見え方はよりいっそう変化してくることになるだろう。

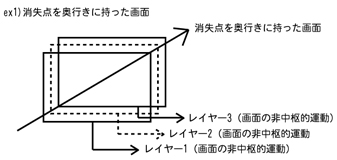

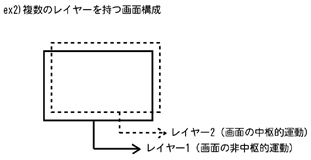

次に、画面のレイヤーの点から「伊丹シリーズ」の作品構造を見てみると、主に二つの視点で構成されていることが判る。一点目はファーストショット等で多用される河川や線路沿いなどで複数の運動を持つ画面のレイヤーが重なり、深い消失点を持つ奥行きのある画面である。(ex1)そこでも画面は、深い奥行きがその中枢となりながらも、複数のレイヤー内で生じる運動(画面を横切る自転車や人物の運動)を捉えることで観客の眼差しをそのような奥行きの中枢に固定化しようとはしない。そして二点目も同様に、何かしらの日常的な行動をしている人物(商店街で菓子を売る女性や河川越しに戯れる女児達を捉えたショットが特に特徴的であった)を平面的な画面の中枢に捉えながら、その前後に前者と同様に画面を横切る人物たちの運動を捉えるレイヤーを設定することで観客の眼差しを画面の中枢に固定化しようとはしない。(ex2)このような観客の眼差しに対する徹底した非中枢化は、前述した音源の拡散がもたらす効果と共通する。つまり、「伊丹シリーズ」は、画面構成、音声設計の両者が共に相互作用しあって我々観客が中枢的なものとして認識しようとする画面や音源を脱中心化して、それら中枢的なものの周縁に位置する非中枢的なものに対しても眼差しや聴覚を向けさせる構造となっている。換言すれば、本来、潜在的に見えているはずで見えていなかったものや聞こえているはずなのに聞こえていなかった音声たちを我々観客の前に顕在化させてくれるのだ。

そして、最後に視点の問題であるが、作品は、常にフレームに微かな揺れを帯びさせることで、その視点に作家の主観性(中枢性)を帯びさせると同時に、前述した音声のオン/オフのスイッチングによって、全く無音の非人称的な視点という二つの相反する視点を設定し、その間を往還させることで、観客の視点を主観/客観的と二元的に固定されない自由間接的なポジション(註1)へと徐々に移行させてゆく。それに加えて、前述した画面内の運動の非中枢化が、視点の非人称化への変化も強めてゆくことで、観客の画面に対する眼差しは、作品時間が経過するにつれて、さらに非中枢的になりながら、悠久な時間感覚(我々が時計など、数値を基準として日常的に認識するような直線的な時間感覚からすれば弛緩した)の中でより多くの日常の「風景」の機微へと注がれてゆくだろう。

以上のように、本作品が持つ最大の特徴である“名も無い「風景」に眼差しを注がせること”で、まるでそれら一つひとつの画面に固有名を与えてゆくような行為は、現代における無名の「風景」達を、まるでリュミエール時代に撮影された初期映画が表象する風景に非常に近似させる行為だと言えるかもしれない。「伊丹シリーズ」の作品内で切り取られる「風景」達は、ダイ・ヴォーンが何気ない「風景」を捉え続けたリュミエール映画の特徴を「観客達が驚いたのは、生命を持たないものまでが自己表現に参加していることだった」(強調は筆者/註2)と指摘したように、作品時間を経るにつれて自身の自己表現を強めてゆく。そして、そのような過剰なまでの「風景」による自己表現は「自生性」(註3)と呼ばれ、それは「映画製作者には予測できなかったもの、そしてコントロールできなかったものとして到来する」(註4)ものであり、製作者から観客への意味伝達、コミュニケーションの秩序を不安定なものにしてしまう。そしてそれは無名の「風景」にも名を与えるような可能性を生じさせ、それが当時、従来のメディアや芸術とは異なる映画の無限の可能性として考えられていた。しかし、そのような可能性は周知の通り、映画というメディアが黎明期を経て現在に到る過程において、劇映画やドキュメンタリー映画においても物語や政治といった言説によって審美化されてゆくと共に、映画の画面からは余計な存在として排除されるようになった。そんな現状において、あえて無名の「風景」を自己表現に参加させるだけでなく、それらに対して観客一人ひとりの眼差しにおいて能動的に名を与える可能性を持たせる「伊丹シリーズ」を連作し続ける崟利子の試みは非常に重要な意味を持つであろう。そう、それは前述した審美化と共に、映画というメディアがアナログ時代のフィルムメディアからデジタルメディアへと変遷してゆく中で、その本質的な最大の特徴として持っていたもの。しかし、その過程で失われてしまった映画のアナログ的な写真的インデックスの特質を現在のデジタル化されたメディアの中において可能な限り最大限に仮構しながら、そこに「自生性」が持ち得なかった倫理性を帯びさせることで、現在において「記録」という営為にいかなる可能性が孕まれているのかを一から再び問い直すような極めて鋭い試みだと言えるのではないだろうか。

註1)フランスの哲学者ジル・ドゥルーズは映画監督ピエル・パオロ・パゾリーニが提唱した自由間接話法の概念についてこう言う「自由間接主観的イメージは、カメラ-自己意識の中でのイメージの反省=反映のようなものであるということ。してみると、そうしたイメージは主観的か客観的かと問う問題は、もはや重要ではない。というのも、そうしたイメージは、そう言ってよければ半主観的なものであって、しかもこの半主観性は、もはや二つの極のあいだの揺れ動きを示していず、かえって高次の美的形式に即した不動化を示している。」

『シネマ1※運動イメージ』財津理・斎藤範 訳(法政大学出版局 2008年)P.131

註2)『アンチスペクタクル 沸騰する映像の考古学』長谷正人・中村秀之 訳(東京大学出版会2003年) P.37

註3)前掲書 P.39

註4)前掲書 P.39