サイレント映画鑑賞会 新春ニコニコ大会 動物篇

2014年1月4日(土)・5日(日) 13:30〜

いいをじゅんこさんの第6講コメディ学入門とあわせてお楽しみください。

「チータは一年生」School Pals

「チータは一年生」School Pals

(アメリカ/1924/16分[16コマ]/無声/16mm)

監督:ルイス・セラー

主演:チンパンジー (コダック・シネグラフ4505番)

チンパンジーが扮した3人の子供たち。朝食を終えそれぞれロバ、ヤギ、自転車で登校。授業が始まるや、やんちゃなチンパンジーが学校の先生に意地悪のし放題。動物が主演、人間が脇役の最初期の短編コメディー。

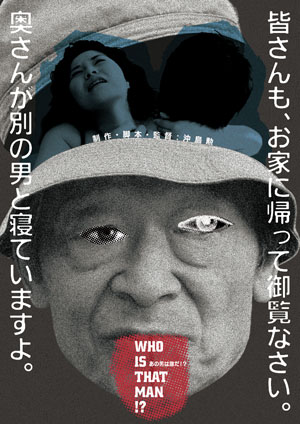

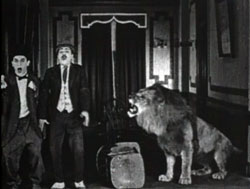

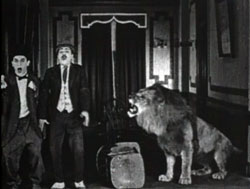

「獅子は吼え人は泣き騒ぐ」Roars and Uproars

「獅子は吼え人は泣き騒ぐ」Roars and Uproars

(アメリカ/1922/27分[16コマ]/無声/16mm)

監督:ウィリアム・キャンベル

出演:ジャック・クーパー、ボビー・レイ、エルネスト・シールズ (コダック・シネグラフ4010番)

金持ち家族の5百万ドルを継承する娘と、正気でない求婚者たちによる大騒動。ホテルで獰猛な3頭のライオンに追いかけられ、ぬいぐるみのライオンまで登場する目茶苦茶な物語。

「桃太郎さんお供をつれて」

「桃太郎さんお供をつれて」

(製作年不明/16分[16コマ]/無声/16mm)

桃太郎が、お婆さんからきび団子を貰って、イヌ、サル、キジを従えて鬼ヶ島まで鬼を退治しに行くお馴染みのお伽噺。かなり古い時代の桃太郎映画で、桃太郎は人間、その従者は実際の動物が扮している。題名は再版時に改題されている可能性が高い。

「お猿の大漁」

「お猿の大漁」

(1933/10分[24コマ]/無声/16mm)

製作:横浜シネマ商会 原案、脚色:青地忠三 作画:村田安司

凍った湖面に穴をあけ猿公が魚釣り。かかったナマズのような怪魚を追って水中に。猿公と怪魚の愉快な戦いを描く日本の漫画映画。村田安司の本格トーキー第一作だが上映は無声版。

《料金》新春サービス料金

一般:500円

シネマ倶楽部会員・支える会員:無料

井上陽一の活弁映画シリーズ 9

2014年1月12日(日)13:30〜

新春は、活動写真弁士・井上陽一さんの語りをお楽しみください。

「ストトン節」

「ストトン節」

(1924/34分[18コマ]/16mm)

松竹キネマ蒲田

監督・脚本:池田義信 撮影:長井信一

出演:新井淳、飯田蝶子、小藤田正一、東栄子、伊志井寛、若林廣雄

牛原虚彦監督「鈴蘭」、池田義信監督「ストトン」、島津保次郎監督「最新籠の鳥」の三篇をまとめた「小唄集」として大正13年に封切られた中から第二篇のみを独立改題したもの。二村定一が歌って大ヒットした流行歌の歌詞に沿って物語が展開。女房がありながら洋食屋の若い女に入れ込んだ男の悲哀を描く。

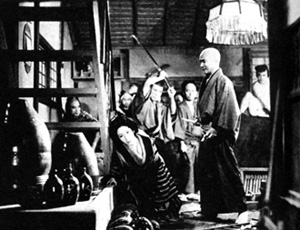

「鞍馬天狗 恐怖時代」

「鞍馬天狗 恐怖時代」

(1928/40分[18コマ]/16mm)

嵐寛寿郎プロダクション

監督:山口哲平 原作:大仏次郎

撮影:石川東橘

出演:嵐寛寿郎、尾上松緑、市川小文治、五味国枝

マキノから独立し嵐長三郎から改名した嵐寛寿郎が、京都双ヶ岡に嵐寛寿郎プロダクション(寛プロ)を興し、第一作「鞍馬天狗」、第二作「安政巷談 黄総の十手」に続いて製作した第三作。幕末の江戸に偽の鞍馬天狗が現れ、本物の鞍馬天狗が捜査。偽天狗の隠れ家である化物屋敷にその一味を見つけて退治する。

井上陽一(弁士)

井上陽一(弁士)

いのうえよういち。1938年、姫路市生まれ。浜星波に師事。60年から活動写真弁士として活躍。02年「OSAKA映像フェスティバル」で『雄呂血』、04年の京都映画祭では『特急三百哩』『からくり蝶』、08年には『実録忠臣蔵』、11年大阪歴史博物館の「浪花の映画事始め」で『僕らの弟』を名調子で活弁するなど、各地の映画祭等で活躍。関西随一のベテラン弁士である。

《料金》2本立て

一般1800円 学生・シニア1500円

会員1500円 学生会員・シニア会員1300円

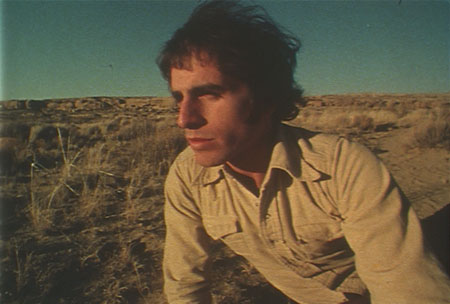

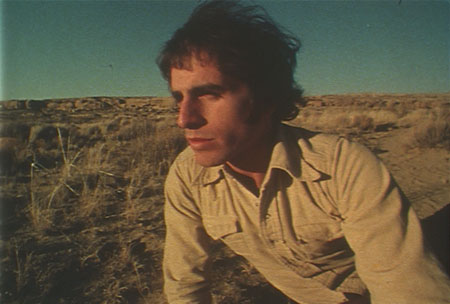

アメリカを撃つ———孤高の映画作家ロバート・クレイマー

『アイス』『マイルストーンズ』

2014年1月25日(土)〜28日(火)

ヴェトナム戦争、反戦、ウッドストック、フラワームーブメント、

ドラッグ、サイケデリック、ヒッピー

アメリカが最も熱く、刺激に満ちていた時代――

アメリカを、世界を、見つめ続けた映画作家ロバート・クレイマー。

その幻の傑作2本が40年の時を経て、オリジナル16ミリフィルムで劇場初公開!!

SF活劇としての政治闘争をざらついたモノクロ画面に展開させて全ショット冴えに冴える『アイス』。黙って見せられればきっとあなたもドキュメンタリーだと騙されるに違いない驚異の『マイルストーンズ』。これまで日本の映画ファンから不当に遠ざけられてきたロバート・クレイマーに接近遭遇するための、申し分ない2本である。

その挫折の苦さの歴史的な意味を学ぶのは後回しでいい。過激で大胆で力強くて愛おしくて、つまり圧倒的におもしろいクレイマー作品の魅力に触れれば、この映画的な豊かさは今どこへ行ってしまったのかと誰もが問わずにはいられないはずだから。

──藤井仁子(映画評論家)

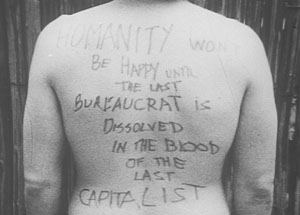

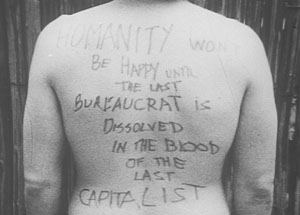

「アイス」ICE

「アイス」ICE

(アメリカ/1969/132分/16mm)

製作:モニュメント・フィルム(デヴィッド・C・ストーン)、

アメリカン・フィルム・インステュート、ニューズリール

監督:ロバート・クレイマー

撮影:ロバート・マコーヴァー

編集:ロバート・マコーヴァー、ノーマン・フラクター

録音:ノーマン・フラクター

出演:トム・グリフィン、ポール・マクアイザック、ロバート・クレイマー、

ハワード=ローブ・ハブーフ、ブレッド・アンド・パペット、ダン・タルボット、デヴィッド・C・ストーン、バーバラ・ストーン、ジョナス・メカスほか

近未来、若き革命家たち――革命組織全国委員会のメンバーが潜伏状態から抜け出すためにゲリラ活動を開始する。その頃メキシコでは解放戦線がアメリカ政府相手に抗争を続けている。目標は白人の革命家たちが黒人、プエルトリコ人、メキシコ人と同盟することだが、同じように搾取された犠牲者たちでありながら、彼らは互いを理解し合うことができない。委員会のリーダーは革命家たちは自らの自信のなさや疑い、恐怖に直面しなければならないことに気づく。そして革命的な攻撃活動が勃発。さまざまな行動がエスカレートしていく——— 体制批判の新聞が発刊される。陸軍の大佐が暗殺される。製油所が爆破される。刑務所やラジオ・テレビの放送局が襲撃される。———警察がグループのリーダーを抹殺し、ジムという名の人物が後を継ぐ。彼は電話で同志のひとりに指令を出す。次なる決定的な闘いが始まると・・・

69年のヴェトナム戦争が泥沼化する時代状況を鮮烈なフィクションとして描いた。

「マイルストーンズ」MILESTONES

「マイルストーンズ」MILESTONES

(アメリカ/1975/206分/16mm)

製作:バーバラ・ストーン、デヴィッド・C・ストーン、ニューヨーク・シネマ

監督・脚本・撮影・編集:ロバート・クレイマー

共同監督:ジョン・ダグラス

照明:フィリップ・スピネッリ

録音:ジェーン・シュウォーツ、フィリップ・スピネッリ

記録・整音:マリリン・マルフォード

出演:G・W・アボット、アンバー・アン、ローレル・バーガー、ノア・バーガー、デヴィッド・バーンスタイン、ボビー・ビークラー、カーター・キャンプ、メリー・チャペル、ポーラ・チャペル、エリザベス・ディア、ジョン・ダグラスほか

ひとつの時代が終わり、そこに新しい誕生の可能性が示唆される、“運動”の世代の自画像。50人を超える登場人物からなる6つの物語が互いに干渉を繰り返しつつ巨大なモザイクを作り出す。背景に広がるのは「ユタの雪を被った山々から、自然がモニュメント・ヴァレーに作り出した彫刻まで、ホピ・インディアンの洞窟からニューヨーク・シティの汚れと埃まで」の壮大なキャンヴァス。アメリカの左翼ラディカルの生き残りたちの生活と生きざまが、政治的にも個人としても変化に直面した人々の社会の質感の中に入り込み、複雑にからみ合う、1970年代を代表する傑作。ロバート・クレイマー後期の代表作「ルート1/USA」は『マイルストーンズ』の続編とみなされている。

「『マイルストーンズ』は火=空気=土=人間だ。それは70年代のアメリカを見つめると同時に、過去へ、そして未来へと旅する。これは再び誕生することについての映画だ―思想が、顔が、映像が、そして音が再び誕生することについての映画である。」———ロバート・クレイマー、ジョン・ダグラス(トリノ映画祭’97 カタログより転載)

→公式サイト

《料金》

一般1500円 学生・シニア1200円

会員1200円 会員学生・シニア1000円

*会期中の半券提示で200円割引

*招待券のご利用不可

アンコール上映

木村卓司監督作『時』

2月22日(土)・23日(日)18:20〜

21世紀の異端映画作家・木村卓司。

2013年3月の特集「転形期のインディペンデント映画 第2回 マイナー映画の方へ」の一本として上映した『時』を再上映します。

「時」(2012/サイレント/60分/DVD)監督:木村卓司

一瞬一瞬、見えないはずの時が猛々しく発露し姿を現す。それは霧の様に実体のない幻想で意識下の深遠に降りて行く。日だまりの様にこの上なく心地のよいものだ。──木村卓司

『シネマトグラフ オブ エンパイア』(2009)、元町映画館が出来るまでを描いた『街に・映画館を・造る』(2011)で知られる木村卓司。その最新作『時』は、闇と光を往還する独自の世界である。

作品に寄せられたコメント

作者の「気持ちはよくわかる」という反応は、決して誉め言葉ではない。ただ、「気持ちはよくわかる」という反応が積極的な意味を持つケースも、ごく稀に存在する。木村卓司の『時』がそれにあたる。この作品を撮った監督の「気持ち」は、とめどもなく「高貴」なものだからである。

──蓮實重彦(映画評論家)

手で覆われた女の胸。平面の画面のはずが一瞬、たゆやかな膨らみの感触を漲らせる。そんなバカなと画面を凝視する頃には、「時は後戻りするはずないだろう」と笑うかの如く画面が呆けていく。そんな一瞬と流れと集約を、戯れ事としてではなく、作り手の過剰な激しさとして画面に焼き付けていく。実は、私が見たときは画面が一度フリーズを起こしたのだが、監督の呪いにも似た念に呼応しているかのようだった。

──家久智宏(「劇場分子」No.33 より)

ふわりと風に揺れるカーテンの影の向こうに横たわる女性の絵がどうしてこんなにもなまめかしくみえるのか。世界が垣間見せてくれる美しい一瞬が切り取られてゆく……。

──伊藤久美子(シネルフレ ライター)

過去への痛いほどのあこがれと欲望を満たしてくれるのは映画だけ。うまれたての映画が持っていたあの卑俗さと野蛮と高貴と可笑しさが、無声映画『時』には満ち満ちてる。

──いいをじゅんこ(クラシック喜劇研究家、ライター)

映画の中で、男は女(女体?)を渇望しているように見えました。石像や写真、絵画の女に対して男は倒錯した欲望をぶつけています。『さらばズゴック』では感じられなかった人間的なモチーフが『時』には感じられたのです。それも、極めて激しい形で。

人間のいない世界をひたすら追求した『さらばズゴック』から、人間のいる世界(女のいる世界?)を作り手は求め始めている。

──井土紀州(映画監督)

いやまあなんとも前衛的な……。ビデオカメラのレンズ性能を確認する実証実験のような……。サイレントで60分もあるのに眠くはならなかったです。ともかく一度観てもらうしかないと思います。

──太田耕耘キ(ぴんくりんく編集部)

『ラ・ジュテ』は静止画の連続の中に動画がワンカット入っていたが、今から考えると映画的に素朴である。がしかし、本作は静止している映像が、映画表現の命そのものである編集という躍動を得た幸福に満ちている。編集点が次から次へと圧倒的な間隔/感覚で放たれる時、そこに観客は別次元のゆらぎを得るのである。人はそれを時間と呼ぶのであろう。まさしく映画が司れるもの、時である。私は確かにこのスクリーンで映画の時間が醸造される瞬間を見た。

──金子光亮(「劇場分子」No.33 より)

木村卓司の映画は孤独だ。滅び行くものの大いなる黄昏の僻地に立っている。滅び行くものの絶壁のしかし明確にある、縁(エッヂ)に立っている。いま数多くの映画が生まれ上映を終えていくが木村卓司の『時』はいま立たされている絶壁の縁(エッヂ)が幻などではなくくっきりそこに存在することを知らしめてくれる時間である。

──木村文洋(映画監督)

触手のようなキャメラが平面像の女体をまさぐる。すると静止していたはずの被写体が一瞬息を吹き返したように動き出す。この瞬間に戦慄を覚える。この個人映画作家が自宅の納屋から発見されたという戦前のポルノグラフィーに眼差しを向けると、そこに津山三十三人殺しが実験映画と交差する時空が出現する。そして我々は思い出す。映画は3D技術など使わなくとも初めから立体映像だったのだと。

──葛生賢(映画批評家、映画作家)

普通、人が「時」を感じているものを接写で破壊している映画だと思いました。

普通、人が「時」を感じているものを接写で破壊している映画だと思いました。

──高橋洋(映画監督)

木村卓司さんは膨大な量の映画を観る。ふつうそれだけ観る人の撮る映画は自分の好きな映画を再現─更新する方向に向かうと思うが木村さんはそうはしない。『時』は膨大な数の触覚性に満ちたカットをつるべ打ちし観る者に眩暈を強いる映画だ。リビドーに満ちてつるべ打ちされる膨大なカットは一つ一つが木村さんの射精だ。なんと絶倫な人だろうか。自分が撮れる映画を撮る。木村さんは映画ファンだけではなく映画作家だったのだ。

──常本琢招(映画監督)

物質の肌理(きめ)がいずれ時間の肌理を浮き立たせる。それは禁欲とは無縁の激しい欲望の結実した姿でもある。日本の同時代でそのように感じることは少ないが、嗚呼自分もこのように撮ることができたなら、と思わずにはいられなかった。

──濱口竜介(映画監督)

60分のサイレントの自主映画と聞けば、はっきりいって悪い予感しかしない。だが、勧められて渋々『時』を見た私にもいくつかのことは断言できる。この作家が、無声映画を「音を差し引かれた映画」だとはまったく考えていないということ。長くキャメラを回していれば「時」が映るなどというおめでたい発想とはまるで無縁だということ。そして、映画館の暗闇でみんなして息を凝らしてスクリーンを見つめつづけるという経験を絶対に必要としている映画だということ。最後に、これがもっとも肝腎なことだが、めっちゃエロいです。

──藤井仁子(映画評論家)

《料金》

一般1200円 学生・シニア1000円

会員1000円 学生会員・シニア会員900円

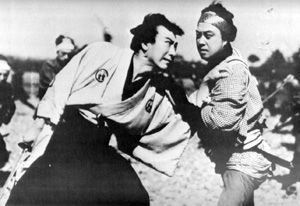

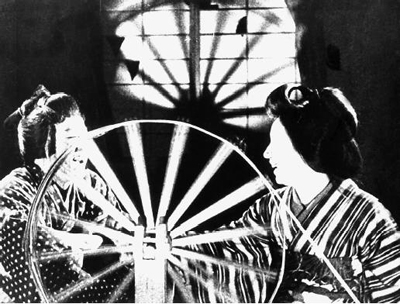

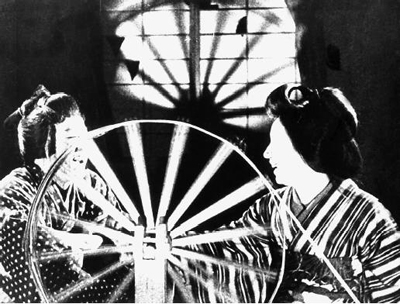

1928・日本の前衛映画『十字路』

2014年3月8日(土)・9日(日)

「十字路」

「十字路」

(1928/98分[16コマ]/無声/16mm/英語字幕版・日本語投影字幕付)

製作:衣笠映画聯盟、松竹京都撮影所

製作・監督・脚本:衣笠貞之助

撮影:杉山公平 助監督:稲垣浩

照明:内田昌夫 美術:友成用三

出演:千早晶子、阪東寿之助、小川雪子、相馬一平、中川芳江、関操

『狂った一頁』を皮切りに1926年から28年にかけ『照る日くもる日』『稚児の剣法』『海国記』『風雲城史』など多数の映画を生み出した衣笠映画聯盟の最後の作品で、チャンバラのない時代劇を目指して作られた画期的な実験映画。衣笠はソヴィエト連邦経由でドイツへフィルムを持参、日本映画で初めてヨーロッパへ輸出された映画として知られるが、今回の上映フィルムは英国映画協会(BFI)が保存する英語字幕付きプリントからの16ミリ・コピーである。

『狂った一頁』を皮切りに1926年から28年にかけ『照る日くもる日』『稚児の剣法』『海国記』『風雲城史』など多数の映画を生み出した衣笠映画聯盟の最後の作品で、チャンバラのない時代劇を目指して作られた画期的な実験映画。衣笠はソヴィエト連邦経由でドイツへフィルムを持参、日本映画で初めてヨーロッパへ輸出された映画として知られるが、今回の上映フィルムは英国映画協会(BFI)が保存する英語字幕付きプリントからの16ミリ・コピーである。

《料金》

一般1200円 学生・シニア1000円

会員1000円 学生会員・シニア会員900円

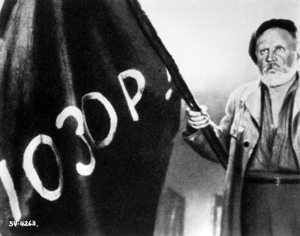

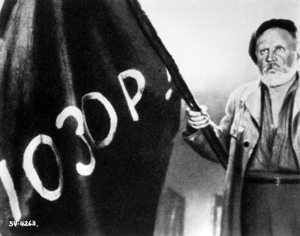

ロシア・ソヴィエト映画 連続上映

第8回 サイレント黄金時代とエルムレル

2014年3月22日(土)・23日(日)

写真提供:国立中央映画博物館

(Museum of Сinema, Moscow)

「帝国の破片」ОбломокИмперии

(1929/100分[18コマ]112分[16コマ]/無声/35mm)

ソフキノ・レニングラード

東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品

監督:フリードリヒ・エルムレル

脚本:フリードリヒ・エルムレル、カテリーナ・ヴィノグラーツカヤ

撮影:エヴゲニー・シネイデル、グレープ・ブシュトゥエフ

出演:フョードル・ニキーチン、リュドミラ・セミョーノワ

第一次世界大戦で記憶を失った男が、意識を取り戻すと目の前に現れたのは、全く見知らぬ革命政権後の世界であった。ソヴィエト版浦島太郎とも言える物語で、フロイトの精神分析の影響も見られる。ソヴィエト映画サイレント時代の転換期の作品。

写真提供:国立中央映画博物館

(Museum of Сinema, Moscow)

「新バビロン」НОВЫЙ ВАВИЛОН

(1929/102分[18コマ]115分[16コマ]/無声/35mm)

ソフキノ・レニングラード

東京国立近代美術館フィルムセンター所蔵作品

監督・脚本:グリゴリー・コージンツェフ、レオニード・トラウベルグ

撮影:アンドレイ・モスクヴィン

出演:エレーナ・クジミナ、ピョートル・ソボレフスキー

アメリカ文化の影響を受けた前衛的劇団「フェクス」から映画界に転じ、その後のレンフィルムを担ったコージンツェフとトラウベルグの初期作品。1871年、民衆の蜂起によるパリ・コミューンを舞台に、バリケードを挟んで引き裂かれる恋人たちを描く。

「呼応計画」Встречный

「呼応計画」Встречный

(1932/110分/35mm)

ロスフィルム

監督:フリードリヒ・エルムレル、セルゲイ・ユトケーヴィチ

脚本:レオ・アルンシタム、レオニード・リユバシェフスキー、フリードリヒ・エルムレル、セルゲイ・ユトケーヴィチ

撮影:アレクサンドル・ギンツブルグ、ジョゼフ・マルトス、ウラジーミル・ラポポルト

音楽:ドミトリー・ショスタコーヴィチ

出演:ウラジーミル・ガルジン、マリア・プリュメンターリ=タマーリナ、タチヤーナ・グレーツカヤ

国が掲げる第1次五カ年計画の早期遂行のため、労働者によって自発的に立てられた高い目標計画(呼応計画)のもと、タービン建設に取り組む労働者たちを、社会主義建設に燃える若者と旧世代の熟練労働者の断絶とともに描くトーキー初期作品。

* 「帝国の破片」と「新バビロン」の上映スピードは18コマ(1秒間に進むコマ数)を予定していましたが、試写の結果16コマが適切であると判断しました。それにより上映分数が予定より長くなります。

休憩時間の短縮等の処置でタイムテーブルに大きな変更は無い予定ですが、ご了承ください。

主催:神戸映画資料館、アテネ・フランセ文化センター

協力:東京国立近代美術館フィルムセンター、ロシア映画社、国立中央映画博物館、国際交流基金

[関連企画] 3月22日(土)

講演:フリードリヒ・エルムレルとソ連無声映画の黄金時代(1925-1930)

講師:マクシム・パヴロフ(国立中央映画博物館 副館長)

主催:国際交流基金

《料金》

1本あたり

一般1200円 学生・シニア1000円

神戸プラネットシネマ倶楽部会員1000円 学生・シニア会員900円

アテネ・フランセ文化センター会員1000円

《割引》

当日に限り2本目は200円引き

サイレント映画鑑賞会 活弁・生演奏付き バスター・キートン!

2014年3月30日(日) 17:00〜

キートンの名作を、活動弁士・大森くみこさんの語りと深海無声團の演奏でお楽しみください。

「海底王キートン」The Navigator

「海底王キートン」The Navigator

(アメリカ/1925/70分/16mm)

監督:バスター・キートン、ドナルド・クリスプ

原作・脚本:ジーン・ハヴェッツ、ジョセフ・A・ミッチェル、クライド・ブルックマン

撮影:バイロン・フーク、エルジン・ レスリー

出演:バスター・キートン、キャサリン・マクガイア、フレデリック・ブルーム、ノーブル・ジョンソン

キートンの映画には、船がしょっちゅう登場する。そして、キートンの船はたいてい沈む。順風満帆なんて言葉とは、まるで縁がない。

『海底王キートン』の主役は、漂流する大型船である。映画は、本物の廃船を使って撮影された。キートンの手にかかれば、舞台装置である無機質な船も、立派な「役者」になる。甲板、ボイラー室、デッキなどなど、大型船の「身体」を、笑わぬキートンが縦横無尽にかけまわる。当時としては前代未聞の、決死の水中撮影も見逃せない。船という「役者」からひきだせる最大限の魅力を、キートンは全精力をかたむけて笑いに結びつけたのだ。

大森くみこさんの活弁は、はつらつとしたヒロインとキートンのやりとりが特に面白く、この映画のラブコメ的魅力をも引き出してくれる。進化をつづける《深海無声團》の生演奏も必聴だ。(いいをじゅんこ)

「キートンの鍛冶屋」The Blacksmith

(アメリカ/1922/25分[18コマ]/16mm)

監督:バスター・キートン

出演:バスター・キートン、ヴァージニア・フォックス

鍛冶屋の丁稚キートンは失敗続きで親方に怒られっぱなし。そんな彼が一人留守番をすることになり、馬や車を相手に騒動を巻き起こす。

大森くみこ と《深海無声團》

大森くみこ と《深海無声團》

プラネット+1にて 定期活弁上映会が好評のグループ。

弁士:大森くみこ

司会、TV、ラジオのリポーターやナレーションに加え、2012年より活動弁士としての活動をスタート。

演奏:深海無声團

藤代 敦(キーボード)

Momee(パーカッション/トイピアノ)

構成・台本:中崎静秋

いいをじゅんこさんの「第7講コメディ学入門 バスター・キートン入門」(3月8日)に続けてお楽しみください。

《料金》2本立て

一般1500円 学生・シニア1300円

会員1200円 学生会員・シニア会員1000円

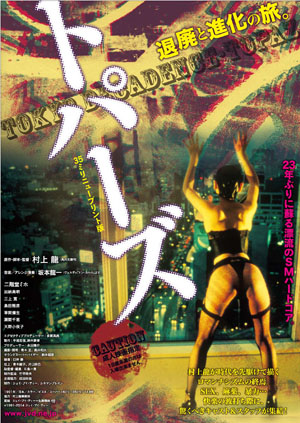

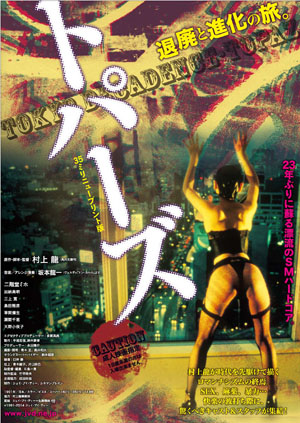

35ミリニュープリントで甦る「トパーズ」

2014年4月4日(金)〜8日(火)

「トパーズ」

「トパーズ」

(1991/113分/35mm)

原作・脚本・監督:村上龍

エクゼクティブ・プロデューサー:多賀英典

プロデューサー:永田陽介、平尾忠信、鈴木愛孝

テーマ音楽:坂本龍一(ヴェルディ『ドン・カルロ』より)

撮影・照明:青木優、長井和久

配給:ジェイ・ブイ・ディー

出演:二階堂ミホ、天野小夜子、加納典明、島田雅彦、三上寛、瀬間千恵、草間弥生

23年ぶりに甦る

漂流のSMハードコア

デビュー作『限りなく透明に近いブルー』(1979)など自作の映画化に取り組んできた ”異業種監督” のはしりとも言える村上龍。大所帯のスタッフ編成によるこれまでの映画制作に困難さを感じ、監督第4作にあたる『トパーズ』では、16mmキャメラを使ったコンパクトな制作方法に挑戦した(上映用に35mmプリントに変換)。

バブル期をむかえた沈みゆく日本=東京を背景に、主人公のコールガールを通して、現代社会の欲=情報・金・過剰な快楽が映しだされる。

出演は、大野一雄舞踏研究所で舞踏を学び、後にハル・ハートリー監督夫人となった二階堂ミホ、写真家・加納典明、ポストモダン小説の旗手・島田雅彦、現代美術作家・草間彌生と、今では不可能なキャスティングで異常な輝きを放っている。

出演は、大野一雄舞踏研究所で舞踏を学び、後にハル・ハートリー監督夫人となった二階堂ミホ、写真家・加納典明、ポストモダン小説の旗手・島田雅彦、現代美術作家・草間彌生と、今では不可能なキャスティングで異常な輝きを放っている。

テーマ曲のアレンジ演奏を坂本龍一が手がけるほか、この作品の制作中にキューバとの運命的な出会いをした村上監督は、当時、一部の愛好家のものであったキューバ音楽をサウンドトラックとして採用している。

アイはSMクラブで客の求めに応じてホテルに出向くコールガール。ある日、地下道で出会った占い師に薦められるままトパーズの指輪を買う。毎夜、歪んだような世界の中で様々な男達の間を彷徨うアイ。そんな中、美しくプライド髙いサキというSM嬢に出会う。「スーパーマンのようになれる」という不思議なクスリを手渡され、アイはかつて憧れ、恋をした男に会いに行く決心をする。高級住宅街の公園にたどりついた彼女ははかない幻を見る。

[公式サイト]

《料金》

一般1500円 学生・シニア1200円

会員一般1200円 学生会員・シニア会員1000円

*18歳未満の方は入場できません

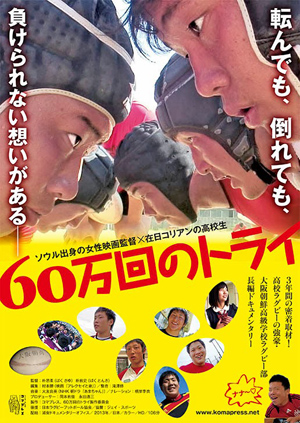

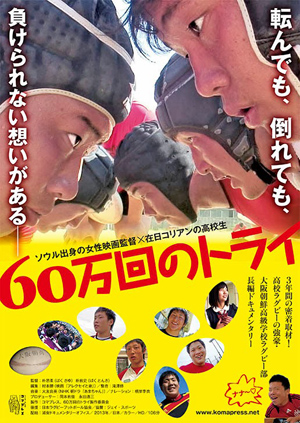

大阪朝高ラグビー部・長編ドキュメンタリー

「60万回のトライ」

2014年4月11日(金)〜15日(火)

監督(朴思柔・朴敦史)来館決定

4月11日(金)・13日(日)各回上映終了後、ミニトーク

「60万回のトライ」

「60万回のトライ」

(2013/106分/HD[ブルーレイ上映])

監督・撮影:朴思柔、朴敦史

ブロデューサー:岡本有佳、永田浩三

編集:村本勝 整音:滝澤修

音楽:大友良英

ナレーション:根岸季衣

製作:コマブレス、60万回のトライ製作委員会

後援:日本ラグビーフットボール協会

協賛:ジェイ・スポーツ

配給:浦安ドキュメンタリーオフィス

朝鮮半島の北と南、日本──

3つの社会をつなぐ大切な存在

在日朝鮮人高校生の“いま”を映し出す

大阪生まれ、大阪育ち。見た目は日本人と変わらない。そんな彼らが通うのは大阪朝高(オーサカチョーコー)。高校ラグビーの激戦地で強豪校の仲間入りを果たし、日本一を目指して闘っている彼らの胸には、いったいどんな想いがあるのか? J-POPも、K-POPも、朝鮮の大衆歌謡もこよなく愛する、いまどきの彼らの素顔を描いたドキュメンタリー映画、ここに完成!

彼らが目指す「ノーサイド」(No Side)。ラグビーで試合が終了する時に使うことばだが、この言葉には国籍や民族を越えてお互いを讃え合うという精神が込められている。近隣情勢の緊迫化、ヘイトスピーチや高校授業料無償化の問題などに注目が集まる中、ひたむきにまっすぐに生きる彼らにとっての「ノーサイド」は一体何なのか?

本作は、ソウル出身の女性監督・朴思柔(ぱく・さゆ)が大阪朝高ラグビー部を3年間密着取材し、在日朝鮮人3世の朴敦史(ぱく・とんさ)が共同監督を務めた初の劇場公開向け作品となる。音楽は、前衛的かつ多彩な音楽活動で海外でも評価の高い大友良英。昨年、NHK朝の連続テレビ小説『あまちゃん』の音楽を担当し脚光を浴びた。ナレーションは、朗読劇でも定評のある俳優の根岸季衣が務め、脇を固めている。

[公式サイト]

大阪朝鮮高級学校(大阪朝高)

1952年創立。所在地は東大阪市。大阪一円、広くは和歌山、奈良、三重から在日朝鮮人の生徒約350名が通う。ラグビー部をはじめ、全国区のスポーツ強豪校として知られている。しかし、ラグビー部が公式戦に参加することができるようになったのは1991年。創部から20年近くが経っていた。全国大会初出場は2003年。以来、着実に力をつけ、ベスト4を二度、ベスト8を一度経験している。

朝鮮学校の歴史は、日本の敗戦直後、日本に残ることになった朝鮮人が民族の言葉を学ぶため、「国語講習所」をつくったことに始まる。現在、全国に64校。近年、高校授業料無償化からの排除、自治体の補助金停止など、学校をとりまく日本社会の状況が生徒たちを脅かしている。

《料金》

一般1500円 学生・シニア1200円 高校生以下1000円

会員一般1200円 学生会員・シニア会員1000円

特別鑑賞券1000円(劇場窓口にて4/8まで販売)

*ラガー割ラガーシャツ着用、もしくはラグビーボール持参のお客様は当日1000円

福島の3年間──消せない記憶のものがたり

「遺言 原発さえなければ」

2014年5月2日(金)〜4日(日)13:00〜

5月2日(金)上映終了後

初日舞台挨拶:豊田直巳監督

※舞台挨拶後、ロビーカフェでミニトーク

※ロビーカフェのミニトークは1ドリンクをご注文ください

第一章 汚染

第二章 決断

三章 避難

第四章 故郷

五章 遺言

ⓒTOYODA Naomi

「遺言 原発さえなければ」

(2013/225分/HD[ブルーレイ上映])

*途中15分の休憩あり

共同監督:豊田直巳、野田雅也

編集:安岡卓治 編集助手:吉田拓史

編集協力:濵口文幸記念スタジオ

製作助手:片岡和志 音楽:任キョンア

音楽協力:大瀧統丈 ㈱オリホトーン・ミュージック エンターテイメント

助成:高木仁三郎市民科学基金

製作協力:日本ビジュアル・ジャーナリスト協会/国際交流NGO ピースボート/フォーラム平和・人権・環境/原水爆禁止日本国民会議/全日本自治団体労働組合/全日本自治団体労働組合 関東甲地連/生活クラブ生活協同組合

製作:映画『遺言』プロジェクト

劇場宣伝協力:ウッキー・プロダクション

山形国際ドキュメンタリー映画祭 正式出品作品

一章 汚染 取り残された住民たち

二章 決断 酪農家人生の崩壊

三章 避難 ご先祖さまを残して

四章 故郷 つなぐ想い

五章 遺言 原発さえなければ

福島を描いた

ドキュメンタリー映画の決定版

3時間45分 800日間の記録

苦しみをのり越えて

新たな挑戦が始まる

2011年3月12日…

福島第一原発事故の取材現場に駆けつけた二人のフォトジャーナリストは、いち早く撮影を開始。以来、2013年4月まで、その土地の人々とともに過ごした日々を記録し続けた。絶望の淵からの試行錯誤、もがきの中で気づいた家族、仲間、奪われた故郷への思い、そして見えてきた本当に守るべきものの存在…

3年にわたり記録された250時間の映像が、3.11後の今を生きる私たちに問いかけるものとは ──

私たちもこの映画を応援しています。

鎌田慧(ルポライター)

落合恵子(作家)

森達也(映画監督/作家)

高橋哲哉(東大大学院教授)

吉岡達也(ピースボート共同代表)

吉岡淳(カフェスロー代表)

渡辺一枝(作家)

[公式サイト]

豊田直巳(共同監督/取材・撮影)

1956年生まれ。イラクやパレスチナなどの紛争地を巡り、劣化ウラン弾問題やチェルノブイリを取材。新聞、雑誌やテレビで報道。平和・協同ジャーナリスト基金賞奨励賞。近著に『フクシマ元年』(毎日新聞社)、『フォトルポルタージュ 福島 原発震災のまち』(岩波書店)他。

野田雅也(共同監督/取材・撮影)

1974年生まれ。チベットの核実験場をはじめアジアの紛争地や災害現場を取材。『正しい報道ヘリの会』では官邸前デモなどを空撮。DAYS JAPAN国際ジャーナリズム大賞特別賞。共著に『3•11 メルトダウン』(凱風社)他。共に日本ビジュアル・ジャーナリスト協会(JVJA)会員。

《料金》

一般2000円 学生・シニア1800円 会員1500円

*招待券のご利用不可

*特別鑑賞引換券はご利用になれます

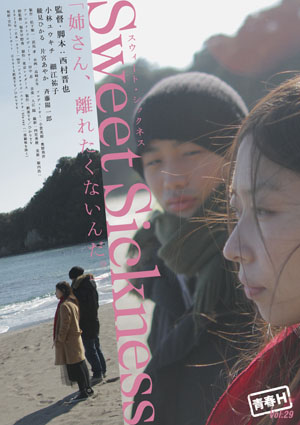

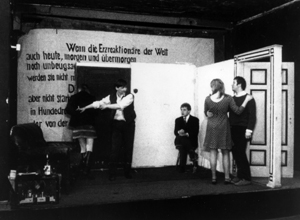

ストローブ=ユイレ初期2作品

2014年5月10日(土)・11日(日)

[関連企画] 5月10日(土)

ニュージャーマンシネマと文学──映像とテクスト新たな関係性を探る

講師:渋谷哲也(ドイツ映画研究)

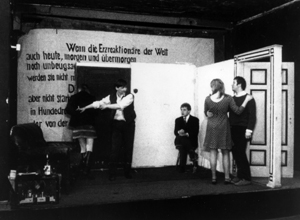

「妥協せざる人々(和解せず)」

「妥協せざる人々(和解せず)」

Nicht versöhnt oder Es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht

(西ドイツ/1965/55分/35mm)

監督:ジャン=マリー・ストローブ、ダニエル・ユイレ

撮影:ヴァンデリン・ザハトラー

ストローブ=ユイレの監督第2作。副題「暴力が支配するところ、暴力のみが助けとなる」はブレヒトの戯曲『屠殺場の聖ヨハンナ』の一節から取られた。本編はハインリヒ・ベルの長編小説『9時半の玉突き』を原作とし、フェーメル家3代の家族物語の中に20世紀前半ドイツの激動の歴史を描き出す。映画は主にドイツに巣食うファシズムの暴力と市民の抵抗を過激に描き出す。場面や台詞は全てベルの原作から取られたが、この映画化が小説にとってプラスにならぬと判断した著作権者からは映画の破棄を要請されるという騒ぎに発展した。

「花婿、女優そしてヒモ」

「花婿、女優そしてヒモ」

Der Bräutigam, die komödiantin und der Zuhälter

(西ドイツ/1968/23分/35mm)

監督:ジャン=マリー・ストローブ、ダニエル・ユイレ

撮影:ヴァンデリン・ザハトラー

ストローブ=ユイレがドイツ滞在中に製作した最後の映画。この後彼らはローマに拠点を移す。本作は3つの部分からなる。最初はランズベルガー通りを移動する車窓の眺めのワンカット。第二にフェルディナント・ブルックナーの戯曲『青年の病気』をストローブが10分間に短縮して演出したアクションテアターの上演。最後は女優とアメリカ人の結婚式と彼女に追いすがるヒモ(俳優)を彼女が厄介払いするまでをフアン・デラ・クルスのテクストによって演じるドラマ。ストローブ=ユイレによる脚色映画の手法のエッセンスを示す一本。

作品解説:渋谷哲也

協力:神戸ファッション美術館

《料金》2本立て

一般1200円 学生・シニア1000円

会員1000円 学生会員・シニア会員900円

「チータは一年生」School Pals

「チータは一年生」School Pals 「獅子は吼え人は泣き騒ぐ」Roars and Uproars

「獅子は吼え人は泣き騒ぐ」Roars and Uproars 「桃太郎さんお供をつれて」

「桃太郎さんお供をつれて」 「お猿の大漁」

「お猿の大漁」

普通、人が「時」を感じているものを接写で破壊している映画だと思いました。

普通、人が「時」を感じているものを接写で破壊している映画だと思いました。

劇場初公開

劇場初公開

日本初公開

日本初公開

『狂った一頁』を皮切りに1926年から28年にかけ『照る日くもる日』『稚児の剣法』『海国記』『風雲城史』など多数の映画を生み出した衣笠映画聯盟の最後の作品で、チャンバラのない時代劇を目指して作られた画期的な実験映画。衣笠はソヴィエト連邦経由でドイツへフィルムを持参、日本映画で初めてヨーロッパへ輸出された映画として知られるが、今回の上映フィルムは英国映画協会(BFI)が保存する英語字幕付きプリントからの16ミリ・コピーである。

『狂った一頁』を皮切りに1926年から28年にかけ『照る日くもる日』『稚児の剣法』『海国記』『風雲城史』など多数の映画を生み出した衣笠映画聯盟の最後の作品で、チャンバラのない時代劇を目指して作られた画期的な実験映画。衣笠はソヴィエト連邦経由でドイツへフィルムを持参、日本映画で初めてヨーロッパへ輸出された映画として知られるが、今回の上映フィルムは英国映画協会(BFI)が保存する英語字幕付きプリントからの16ミリ・コピーである。

出演は、大野一雄舞踏研究所で舞踏を学び、後にハル・ハートリー監督夫人となった二階堂ミホ、写真家・加納典明、ポストモダン小説の旗手・島田雅彦、現代美術作家・草間彌生と、今では不可能なキャスティングで異常な輝きを放っている。

出演は、大野一雄舞踏研究所で舞踏を学び、後にハル・ハートリー監督夫人となった二階堂ミホ、写真家・加納典明、ポストモダン小説の旗手・島田雅彦、現代美術作家・草間彌生と、今では不可能なキャスティングで異常な輝きを放っている。