『きのう生まれたわけじゃない』 福間恵子プロデューサーインタビュー

© 2023 tough mama

詩人でもある福間健二監督の第7作となる『きのう生まれたわけじゃない』。人の心を読める少女・七海と、過去に負い目を持つ元・船乗りの老人・寺田の出会いで始まる物語は、人が生き直す姿をまっすぐに、そして広い視野と新しいタッチで描き出す。昨年4月26日に74歳で旅立たれた監督の最後の映画となったことは無念でならないが、ここが表現の終着点ではない。第2作『岡山の娘』(2008)以降、プロデューサーをつとめてこられた福間恵子さんにお話を聞いた。著作『ポルトガル、西の果てまで』(2022/共和国)で、恵子さんがみずから訳したジョゼ・サラマーゴの以下の言葉を心に留めて──

旅の終わりは、次の旅のはじまりである。

さらに旅に出る必要がある。

どんなときでも。

Ⅰ

──制作の出発点を教えてください。

『秋の理由』(2016)制作時に、無謀にも2本撮りを考えていました。シナリオも完成していたけれど、諸事情で中止となり、本作はその当時のホンが元になっています。ただ、だいぶ変更していて、元々は少女の年齢がもう少し高くてデリヘル嬢の設定でした。フードロス食品を扱う男のもとへ貧しい老人たちが集まり、そこへたまたまデリヘル嬢がやって来る。そういった物語を考えていました。元のプロットは高田亮さんが考えてくれたもので、少女と老人がメインの大枠はそのままですが、だいぶ変わりましたね。

──『秋の理由』公開時、監督から「ほかにも色々企画を考えていた」とお聞きしましたが、それが本作の構想だったんですね。たしかその前から2本撮りの構想を抱いておられました。

やっぱり、高校生のときに出会った若松プロの2本撮りのイメージがずっと頭のどこかにあったんだと思います。

──シナリオを大きく変えられたのはなぜでしょう。

細かくは思い出せませんが、昨年9月に《ARTS for the future! 2》(コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業)の最後の募集があり、10月15日の締め切りにまだ間に合うと知ってから、健二が書き直し始めました。その過程でわたしが「デリヘル嬢の設定を変えたほうがいいのでは?」と言った記憶があります。

──ではハイスピ―ドで書き上げられたんですね。

でも、健二は「企画が進行するぞ!」となってから、どんどん変更して粘って書くことがこれまでも多かったですね。

© 2023 tough mama

──監督が書かれたシナリオを真っ先に読まれてきたのは恵子さんだと思います。ほかにプロデューサーの立場から出されたアイデアはありますか?

本作の場合だと、以前のホンをまったく読み返さずに覚えている範囲で、デリヘル嬢とフードロスと老人の宴の3つの描写に関して「いま撮るならこれではないんじゃない?」程度のことしか言わなかったんです。それで出来上がったものを読むと、ちょっとわかりづらく感じる部分があって、そこに対する提案をしたり、少し書き直しもしましたが、ほとんど却下されました(笑)。

──監督のシナリオは完成像を見渡せる書き方だったのでしょうか。

いえ、完成稿が出来ても、そこからどんどん動くんです。今回、わたしが最も危惧したのは「老人と少女」の関係性でした。絶対に世間一般の「祖父と孫」、それをもっと超えた「男と女」の関係にしないように、と言いました。歳がどんなに離れていようと人間と人間の物語だから、それを一番大事にしようと。健二自身もそう思っていたので、その点は考えが一致していました。でもそうするにはキャスティングが難しく、延々と悩みました。

──「老人と少女」の関係には定型があります。たとえば老人が教師で少女が生徒のような。

そのような定型じゃない関係性もきっとある筈だから、そこにはめ込まないようにしたかったし、「福間健二なら定型にならないだろう」という確信も持っていました。

──本作も含めて、福間映画の特徴のひとつに「両親が健在で円満な家庭」の設定がないことが挙げられるかと思います。何か理由はあるでしょうか。

わたしもわからないですね。彼の家族に欠如があった訳でもなく、一般的に見てよい家族で育ちました。だけど、どこかで「孤児」への憧れは初期の詩からあったように感じます。

──『あるいは佐々木ユキ』(2013)に続いて本作に登場するユキ(小原早織)も孤児の設定でした。

そうでしたね。『岡山の娘』は、母を亡くした主人公・みづき(西脇裕美)のもとへ知らない父が帰って来る。その知らない父は見たことすらない。『急にたどりついてしまう』(1995)も親は登場するけど片方だけです。きちんと成立した家族を描いたことはないですね。『わたしたちの夏』(2011)のサキ(小原早織)は、父(鈴木常吉)の愛人だった千景(吉野晶)を母親だと思えない。

© 2023 tough mama

──そうした家族の綻びや欠落を、ことさらに強調しないのも福間映画の特色ですね。

どの作品にも愛──そう言い切れなくともそれに近いもの──や希望がある。そう思います。

──再会も含めた人との出会いも大きな主題で、ここにはパンデミックが反映されているように思えます。

その影響はあったでしょうね。健二が人と会うのが嫌だったということではなく、コロナ禍では試写などもほぼオンラインに移行しました。すると外に出る機会が減って、人との距離が開いてゆく。そうした危機感を少なからず抱いていたのは確かです。

──過去作からは分身のモチーフも受け継いでいます。監督がこれを描き続けたのには何か原風景的なものがありますか?

明確な原風景はなかったと思います。ただ、自分のなかにある二面性に対して、つねに考えていた気がします。たとえば、「福間さんはやさしくて穏やかでよく喋る怒らない人」というイメージを他者に抱かれていましたが、それは内面に溜めた遣る方ない気持ちや怒りを抑えていたからなんです。時々爆発する姿を何度か見ました。いつも自分から自然に出る感情と抑えた感情を、よくも悪くも持っていることを感じていました。

『あるいは佐々木ユキ』にはユキAとユキB、そして謎の少年が裏返しのような形で登場します。あの時期から自身の二面性を──健二本人は否定するかもしれませんが──映画で描こうとしていたのかもしれないですね。二面性は誰にもあるものでしょうけど、今回は特にそれを強く打ち出しています。

Ⅱ

──先ほど、キャスティングが難しかったと伺いました。パンフレットに掲載された恵子さんによるプロダクションノートには、主人公・七海を演じるくるみさんとの出会いが記されています。

会って「探し求めていたのはこの子だった」と感じました。今泉役の今泉浩一さんは最初から出演が決まっていたので、プロットを送ったんです。それを読んだ彼が設定の「中学2年生の少女」を思い描いて、「くるみさんがいいんじゃないか」と紹介してくれました。それまで「七海のキャラクターを演じるのは難しい。そんな少女はオーディションで見つかるものじゃないよね」と悩んでいたところに、今泉さんが写真を送ってくれました。それを見て「この子はすごいかも」と直感して、すぐにホンを送って面談をお願いしました。そうして会った途端に、健二もわたしも「もうこの子しかいない!」と確信しました。

──監督の書かれるセリフは、人が日常生活で発する言葉とは幾分距離があると思います。くるみさんがそれをクリアするのに何か工夫はされたでしょうか。

ほとんどなかった気がします。出演者のスケジュールは彼女が最もハードでしたが、セリフをきっちり覚えて来てくれました。むしろ、その場で少し崩して、アドリブ的に演じるほうが大変だったと思います。それほどきちんと覚えていました。

──映画出演は初めてなのに、作品世界に馴染んでいますね。もうひとりの主人公は、監督自身が演じる寺田です。こうした形で自作に出る構想は以前から恵子さんに伝えておられましたか?

まったく聞いていませんでした。

──では、どのように決まったのでしょう。

そこはわたしが少し勘違いしていて……、守屋次郎を演じた、監督・脚本家・俳優である守屋文雄さんに出演をオファーしたときに、彼が「福間さんが出ればいい」と提案したとばかり思っていたんです。健二が亡くなってからそれを守屋さんに確認してみたら、「違うよ、恵子さん。あのときには既に決まっていたよ」と答えが返ってきて、「えっ?」と驚いて、どの時点で決まったのかわからなくなってしまって……。

最初は70代から80歳代前半のプロの俳優を健二とネットで必死に探しました。でも、イメージに合う人が見つからなかった。守屋さんの発言を裏付けるとするなら、「じゃあ自分が出ようか」「やってみたら?」、そんな風に話したのかもしれません。記憶が曖昧になっていますが、たぶん昨年10月初旬あたりに決めたんだと思います。「そうだったのか」と自分がびっくりしました。

──プロデューサーの権限で止めることも出来たかと思いますが……

そのときのわたしは止めなかったんでしょうね(笑)。

© 2023 tough mama

──止めなくて正解でした(笑)。監督の演技を、どなたかが演出するケースはあったのでしょうか。

健二の演技には守屋さんが「ここは少し固いよ」という風に助言してくれました。わたしが現場で見ているときは、寺田と七海のやり取りに対して幾つか提案しました。

──具体例をひとつ教えていただけますか?

ラストの七海とふたりでいるときの視線ですね。健二は最初、あれほどカメラのほうに視線を向けていなかったんです。でも、あそこは寺田の意思を見せないと、と思って少し逸らしていた視線を動かしました。

──予告編でも見られる床を転がる不思議な体操は、監督が普段からされていたものですか?

あの体操を普段、家でやっている姿を見たことがないんです。こっそりやっていたのか、もしくは映画に使おうと思って急遽練習したのか、それは謎ですね。

──福間映画はやはり謎が多いです(笑)。監督は出演者にナチュラルな、一般に「自然体」と呼ばれる演技を求めなかったと思います。でも、オムライスを食べるシーンの寺田は素の監督が写っているように見えました。食事類は恵子さんが準備されたのでしょうか。

今回の健二は、自分が出演するのでやっぱり緊張していました。だから最初から「なるだけ現場に居てくれ」と言われていたんです。「OK出しも出来るくらいに」と頼まれたけれど、そう簡単にはいかないし、消えもの(食事)の準備をしていると現場のことがほとんど出来ないので、別の人にお願いする必要がありました。それで制作の岩佐浩樹さんに担当してもらって。あのオムライスは冷凍食品です。多くの種類があるなかで最も映えるものを、と頼んで岩佐さんが探してきてくれました。この事情を明かすと皆に驚かれます(笑)。

──それはまったく考えていませんでした。正直、高度なVFXを見るとき以上の驚きがあります(笑)。

寺田がつくるパスタや親子丼も、すべて冷凍食品です。寺田の家の撮影には健二の友人の家をお借りしたため、あまり火を使えないことともあって冷凍食品になりました。岩佐さんは海外の映画祭に何度も行っていて、料理も得意です。それでもさすがに現場で全部つくれない。寺田が旅へ出て食べる朝食も、ほとんど冷凍食品を使っています。

──お話を伺っても、冷凍には見えないですね。

見えないですよね。わたしは一切口出しせずに任せていたので、岩佐さんのセンスの賜物です。「予想を裏切ってください」という健二の念願が叶ったかもしれません(笑)。

Ⅲ

──『パラダイス・ロスト』(2020)では生者も死者も等しく描かれていました。同様に監督の表現、特に詩と映画は同じ地平にあったと想像するのですが、恵子さんはどのように捉えておられますか?

頭のなかでは混在していたと思います。映画の現場では、詩を書いている人間とは違うように見えるんです。でも、絶えずすべてが共にあるというのか、音楽だって昔から大好きでした。とはいえ、ピアノを弾くのは今回が初めてで、混在のなかから新しい表現が生まれる。すべてが融合したものから言葉が出て来て詩になり、またあるときには映像が出て来ます。わたしがそれを理解するまでに、だいぶ時間がかかりましたが。

福間健二監督

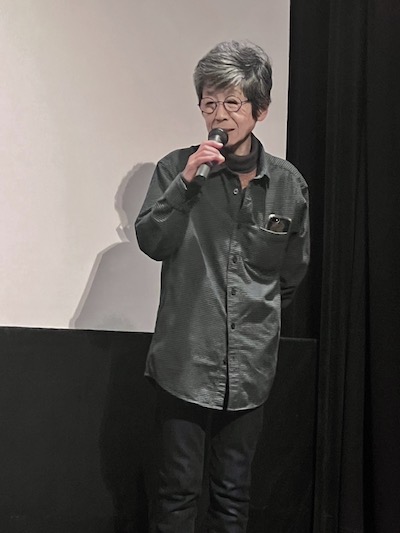

福間恵子プロデューサー

──おふたりのご結婚が1982年。理解された時期はいつ頃でしょう。

『急にたどりついてしまう』のあと、『岡山の娘』まで映画を撮れませんでした。わたしが「詩なら詩、映画なら映画と決めて専念すれば?」と言うと、いつも「僕はそういう人間じゃないんだ」と主張する。そのやり取りを数年間、何度も繰り返しましたね。色々やらずに「自分はこれひとつだ」と絞れないのかと訊ねても、毎回「僕はそうじゃない」と言う。ようやくわたしが理解したのが『岡山の娘』のあとで、「これはもうどうしようもないんだな」と悟りました。そう言うと怒られるかもしれませんが(笑)。

──そのような紆余曲折があったんですね。

紆余曲折といえば、東京での上映後のトークで、結城秀勇さん(映画批評家)が〈迂回〉というキーワードで健二の作品を語ってくれました。それがすごく腑に落ちたんです。福間映画は答えを簡単に言わずに〈迂回〉してたどりつくのだと指摘されるのを聞いて、「なるほど」と納得しました。

──確かに福間映画は折々にハッとする瞬間がありますが、目指すところへ向かうのにあせらないし、その道筋もほかのつくり手とは異なります。

だから以前は観客が途中で眠ってしまうこともありました(笑)。でも今回の東京上映ではなかったですね。

Ⅳ

──『わたしたちの夏』以降の4作の編集者は名手・秦岳志さん。福間映画にはもうひとり編集者がいたと考えていて、それは書籍の編集もされている恵子さんです。監督の伴走者という意味でそうではないだろうか、と。

健二のとんでもない編集に対して秦さんの提示してくれたものが本当に素晴らしくて、それを見たわたしも「あ、編集ってこうして進めるんだ」と発見がありました。3人で作業していて、健二が繋ぎたいと思う画を秦さんに手がけてもらうと、「本当にやりたかったのはこういうことだったのか」とわかったんです。「この人はなくてはならない人だ」と感じて、学ばせてもらいました。それ以降、わたしも健二が編集しようとしているときに、「ちょっと飛躍し過ぎでは?」「こっちのほうがいいのでは?」と、意見を提案する場所にいられるようになったと言えるかもしれません。

──シネ・ヌーヴォでは新作公開にあわせた過去作の特集もおこなわれます。その予告編をつくられたのも秦さんです。冒頭から心を掴まれました。

わたしも感動しました。忙しいところを「すみません、秦さんしかいないんです!」とお願いしてつくってもらいました。「佐々木ユキ」主導のこの予告編を見た小原早織さんは泣いたそうです。めったに泣かない人なのに。

──監督と恵子さん以上にラッシュを見てこられたのは秦さんかもしれないですね。

きっとそうでしょうね。

Ⅴ

──『あるいは佐々木ユキ』を大阪で見たときは、監督が詩の朗読を終えた途端に映画が始まる、詩と映画の繋がりを感じるスタイルでした。以降〈福間健二の表現〉を考える鍵になる経験となり、監督の声で始まる本作のオープニングはそれを思い出します。

あれは元々シナリオになく、仕上げの段階で生まれたアイデアです。公園のベンチで今泉が発するほとんど詩のようなセリフに寺田が答える。そのシーンの声を使っています。元の案は、前から花が好きで撮ってきたので、今回も地上の小さな花のカットから映画を始めるつもりでした。ところが、イメージするいい花を撮れなかった。困って、じゃあどうするかと考えて生まれたオープニングで、編集のラフ3くらいまでは、たしか花のカットのままでした。その後今泉と寺田に差し替えたら、これでいける! となって、セリフも入れたのだったと思います。

──よい幕開けになりましたね。それから、かつて監督が「世界は人の体温、温もりで出来ている」とおっしゃっていました。本作も特有の〈体温〉を感じますが、世界や社会を無条件に肯定するのではなく、怒りも込めてこられました。本作でいえば、ゴミにまつわるシーンです。

あのシーンでは、未来の兆しが見えてきた七海が怒る。ところが寺田の意識は過去へと戻っています。だからぼんやりした答えしか返せない。そして七海に肩を押される。勢いを持った者に「この社会はおかしい」と代弁させる形になっていますね。

© 2023 tough mama

──物語のあるポイントから登場人物たちが自発的に行動を起こします。ただ寺田はそれが遅くて、最後に動き出します。

そういう気持ちのリズムは実際の健二にもあって──それこそ〈迂回〉ではないですが──「あのとき若い友人がゴミの件で怒っていたけど、自分もずっとそう思っているのに」と感情が戻って来る。寺田がゆっくり動き出して、昔の友人・ムイに会いに行く展開は、とても福間健二的だと感じます。

──新作ごとに新しいことに挑まれているのも監督らしくて、今回はドローンを使った空撮が見られます。『わたしたちの夏』から『パラダイス・ロスト』までキャノンのEOS 5D MarkⅡで撮り続けた鈴木一博さんの画はずっと大好きです。しかし、おそらくドローンは使われないと思います。

あれはカメラマンの山本龍さん(照明も兼任)のおかげです。ドローンの免許を持っていたので「だったら撮ろう!」と。一博さんならお願いできなかったでしょうし、あのシーンを撮るためには「山本さんのカメラで出来ることは何でも使おう」という勢いでした。

──過去作にないタッチなのに違和感を覚えません。

わたしも違和感があれば「これはカット」と言った筈です。山本さんは劇映画の撮影は初めてで、本人も緊張していたようでした。編集も今回は秦さんでなく、川上拓也さん(録音も兼任)です。だから、これまでの福間映画とは何か違う。でも、この作品に出来たのは、そのおかげだったと今は思います。

──空撮シーンは福間映画が持っていた〈夢幻〉の要素が最も発揮されていると感じます。エンディングテーマのゑでぃまぁこんの『皇帝の海』も夢幻的で映画に溶け込んでいます。2020年7月の神戸での『パラダイス・ロスト』公開初日にはメンバーが来館していました。そのときのご縁が本作に繋がったのでしょうか。

ゑでぃまぁこんのおふたりは室野井洋子さん*と親しくて、以前からお話を聞いていました。神戸でCDをいただいて、健二とふたりで聴いてすっかり気に入り、シナリオの段階で使おうと決めていました。そのCDだったのか、さらに数枚送っていただいたなかから選んだのかは記憶が定かでないですが、『皇帝の海』を使わせてもらうことは決めていて、劇中の言葉「天使にはなれない。でも鳥になった!」は、歌詞「君はまだ鳥になれない」から最後「大きく空を吸って 飛び降りる 鳥になる」というところからもらったものです。シナリオを書いているときもずっと聴いていて、その歌からもらいました。『きのう生まれたわけじゃない』は、本当に多くの人たちから色々なものをもらって生まれた映画です。

*ダンサー/作家

『急にたどりついてしまう』『わたしたちの夏』

『パラダイス・ロスト』(劇中映像)に出演

(2024年1月12日)

取材・文/吉野大地

●映画『きのう生まれたわけじゃない』公式サイト

●X/Twitter

●note

関連インタビュー

●『あるいは佐々木ユキ』

●『秋の理由』

●『パラダイス・ロスト』』