資料から辿る自主上映史③ 《スペース・ベンゲット》の上映活動

神戸映像アーカイブ実行委員会では、2022年度より「資料から辿る自主上映史」という事業に着手している。「観たい映画を自らの手で上映する」ための自主上映の活動は、一般の商業映画館とは異なるスペースを借り、映画館では観られない多様な作品を上映する場を築いてきた、市民による草の根的な映画文化と言える。しかし、各地で勃興した自主上映の活動を伝える資料は散逸しかけている。本事業は、その発掘と整理・保存を行い、地域の豊かな映画文化の地層を明らかにしようとする試みである。

レポート:田中晋平(神戸映画資料館研究員)

前回は1983年に京都で誕生した《シネマ・ルネッサンス》の自主上映についてお伝えした。その活動がやがて、四条大宮にあった自主管理のスペース「自然堂」を拠点とすることになり、1990年に同スペースで小林洋一氏が《スペース・ベンゲット》を立ち上げるに至る。1995年まで続く《ベンゲット》の活動について、今回も元代表の小林洋一氏、元スタッフだった石原秀起氏、さらに《RCS》の佐藤英明氏に行ったインタビューおよび当時の資料に基づき、田中晋平(神戸映画資料館研究員)が記事をまとめた。なおインタビュー時に立ち会った神戸映画資料館支配人の田中範子も、かつての《ベンゲット》のスタッフであり、取材時に当時の証言を寄せてもらっている。

(右から)佐藤英明氏、小林洋一氏、石原秀起氏

自然堂が誕生した1988年の京都では、一乗寺にあった名画座・京一会館が閉館している。その一方で河原町三条に京都朝日シネマがオープン、同地で最初のミニシアターとして認知されていった。ただし、その前年に《RCS》を立ち上げる佐藤英明氏が、既に京都駅前のルネサンスホールでレイトショーの枠を借り、東京で単館系作品として公開され話題を呼んだ作品を取り上げ、他の映画館でもオールナイトイベントを開催するなど、新たな方向性を切り拓いていた(詳細は次回触れたい)。京都だけではない、1980年代末には関西各地で、映画を観る環境が大きく変貌を遂げつつあった。

そして、1989年に《シネマ・ルネッサンス》の代表だったツカモトユキスケ氏が海外へ行ったのち、小林洋一氏が自然堂の入っていたビルのオーナーと直接交渉し、1990年に《スペース・ベンゲット》を有限会社として始動させる。最初期の広報物などを確認すると、混乱を避けるためだろうが、「旧自然堂」という表記も認められた。「ベンゲット」という名前は、川島雄三監督の『わが町』(1955年)から取られているが、実は《RCS》の佐藤英明氏のアイデアだったらしい。大阪の街で人力車を走らせる主人公で、辰巳柳太郎が演じた「たぁやん」、彼はフィリピン北部で、ベンゲット道路の開拓に力を尽くしたことを常々口にし、誇りとしてきた男だが、やがて近代化が進む社会から取り残される孤独な存在でもある。家庭用ビデオの普及やミニシアターの登場など、目まぐるしく映画環境が変化を遂げるなかで、《ベンゲット》はその趨勢から独立したスペースであろうとしたことが、名称に刻み込まれている。当時の新聞記事などにも「ミニシアター」ではなく、「自主上映館」という表記で《ベンゲット》が紹介されているのを確認できた。

かつて《ベンゲット》が入っていたビルは、今も四条大宮に残されている。建物一階にあった北海道料理店「石狩」のなかを通り過ぎて(入り口が共用だったため、初めて訪れた人の多くが迷ってしまう)、上階にエレベーターで昇り、上映スペースに入れた。50名程度収容できる広さがあり、前方は座敷、後方にはソファや飲食店などから譲り受けた不揃いの椅子が並べられていた。現在の大阪・中崎町にある《プラネット・スタジオ・プラスワン》の座席を想像すれば、手作り感のあふれる空間の様子が近いものがあるかもしれない。室内後方に16mm映写機が備え付けられ、企画によって8mm作品も上映されたが、35mmの映画には対応できなかった。初期の《ベンゲット》の活動を紹介する記事には、「『ミニ・シアター』は勿論、どんな映画館であっても聞くことのできない映写機の音がここではいまだに温かく心地よく観客を包み込む」(註2)という文言もある。

《ベンゲット》がはじまった頃の運営メンバーは小林氏一人で、既に他の《シネマ・ルネッサンス》のメンバーも残っていなかった。ただし、松林展也氏は、「相談役」というかたちで最初期から関係している。小林氏にとって京都産業大の映研時代からの先輩でもある、松林氏の映画を上映できるスペースを維持しておくことが、初期の活動のモチベーションになっていたようだ。しかし、やがて小林氏もテレビなどの仕事が忙しくなったため(その資金で《ベンゲット》の運営経費もまかなわれていた)常駐困難になったことから、石原秀起氏たちがスタッフに入る。石原氏は《京都大学映画部》のメンバーであり、自然堂の時代から《京大映画部》は同スペースの自主運営に参加、《ベンゲット》になったあとも共催企画を行なっていたため、小林氏とも顔見知りだった。ちなみに石原氏よりも少し上の世代の《京大映画部》には、瀬々敬久監督たちがいて、自主映画の制作も盛んに行っていたが、その後になると、既に映画部の活動は下火になっていたとのことである。こうして徐々に運営にもかかわる新たなメンバーが参加し、ボランティアの人々も活動に加わるようになっていく。《ベンゲット》の末期になると、ボランティアからの意見も企画会議を通して受け止められ、上映が実現する展開もあった。当初はただ映画を観に来ていたが、勧誘されてやがてスタッフになった一人に、現・神戸映画資料館支配人の田中範子もいた。今は小説家として活躍している仙田学氏や、同志社大学寒梅館のプログラム・ディレクターの西原多朱氏も、《ベンゲット》のスタッフだった時代がある。スタッフではないが、いまやポルトガルで映画監督をされている鈴木仁篤氏や、日本チャップリン協会会長の大野裕之氏らも上映時のスライドによる字幕投影など、《ベンゲット》での作業に関わっていたという。

《ベンゲット》の上映には、大きく二つのプログラムの柱が設けられていた。一つは、小林氏が《シネマ・ルネッサンス》の時代から興味をかき立てられてきた、同時代のパーソナルな自主映画作品。具体的には、園子温の映画や矢崎仁司らの当時の8mmあるいは16mmで制作された作品群がある。毎年繰り返し上映された松井良彦の『追悼のざわめき』(1988年)、さらに寺山修司の特集上映などは、《ベンゲット》の上映の歴史を語る上で欠かせない(寺山の特集は最も集客力のあったイベントだった)。

また、「黒沢清マニフェスト」と題した三日間の特集プログラムでは、黒沢の8mm作品集の上映に加え、『地獄の警備員』(1992年)で脚本をつとめた富岡邦彦氏(現・《プラネット・スタジオ・プラスワン》代表)、当時は京都大学の助教授だった加藤幹郎氏と黒沢監督のトークも実施されている。なお、石原氏たち《京大映画部》出身メンバーは、加藤氏の教え子でもあった。トーク当日に黒沢監督の著書『映像のカリスマ』に加藤氏がサインを求めていた姿を目撃したというエピソードも、インタビュー時にあがっていた。当時のチラシを読むと「『カリスマのための習作』をモニターにて上映」と記されており、貴重な機会だったことが確認できる。さらにアップリンクが配給していたデレク・ジャーマンの映画を、35mmは《RCS》がルネサンスホールで上映し、16mmの作品は《ベンゲット》で上映するといった連携もみられた。

もう一つの《ベンゲット》のプログラムの柱が、映画史の再見といえる国内外の古典映画の上映である。こちらの作品選定は、石原氏と同じく《京大映画部》から参加していた吉永智彰氏らが中心になって進めたものであり、上映用プリントは、ドイツ文化センターや東京のアテネ・フランセ文化センター、さらには大阪の《プラネット映画資料図書館》などから借りて実施された。

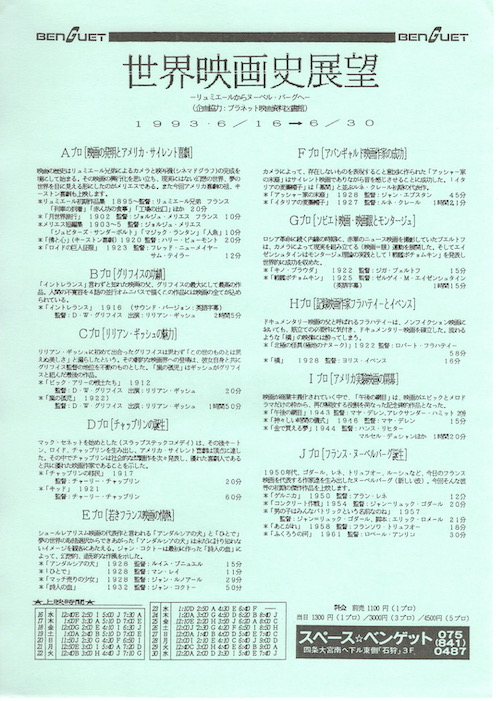

一例を挙げると、《プラネット》が協力した「世界映画史探訪―リュミエールからヌーヴェル・ヴァーグへ―」と題された1993年6月の企画では、D・W・グリフィスやサイレント時代の喜劇、ロバート・フラハティやヨリス・イヴェンスの記録映画、アヴァンギャルドから実験映画に至る歴史を概観するプログラムが実施されている。《ベンゲット》と《京大映画部》の企画・製作というかたちで、吉永氏が中心の役割を果たして実現したのが、エイゼンシュテイン『戦艦ポチョムキン』(1925年)の楽団付き上映だった。エドムンド・マイゼルによるオリジナル版の楽譜に基づいた伴奏上映は、関西で初となる試みであり、京都会館第二ホールと大阪の厚生年金会館中ホールにてそれぞれ敢行、大成功をおさめた。

もちろん川島雄三をはじめとした、日本映画の巨匠たちのプログラムも数多く開催されている。「日本映画を再考する」というシリーズ名で、山中貞雄や成瀬巳喜男、鈴木清順、増村保造らの特集、さらには日活アクションやロマンポルノの企画などを実現していった。「ATG大回顧展」では、1960-1970年代のATG製作の映画に注目した第一弾、1980年代の作品を取り上げた第二弾の特集が開催されている。現在では、松竹の映画プロデューサーとして活躍している山本一郎氏も、何度も映画を観に来ているうちに《ベンゲット》にかかわるになった一人であり、溝口健二らの映画で照明技師をつとめてきた岡本健一の特集企画を山本氏が担った。

チラシには、「映画は監督や俳優だけじゃつくれない」の文字が大きく表示され、『羅生門』(1950年)、『悪名』(1961年)、『雨月物語』(1953年)、『山椒大夫』(1954年)、『破戒』(1962年)、『弥太郎笠』(1957年)の上映、さらにいまだ現役だった岡本が携わった当時の最新作『土と炎と人と―清水卯一のわざ』(1990年)の上映と講演も行われたとのことである。

インタビュー時に小林氏や石原氏が語ったことで興味深かったのが、上記の多様な企画を考案するため大いに参考にしていた資料として、当時まだ東京で発行されていた情報誌『シティロード』の存在があったということである。小林はいつも『シティロード』を購入し、事務所に置いていた。それをスタッフで読み、東京方面の映画館や自主上映でどのような映画を上映しているのかをチェックできたことが、《ベンゲット》の企画を膨らませるために生かされたのである。

阪神淡路大震災が起き、オウム真理教による地下鉄サリン事件に社会が震撼した1995年、その3月31日、《ベンゲット》は五年間の活動に幕を閉じる。入居していた雑居ビルの改装も一つの要因だったが、常態になっていた資金不足の問題、35mm作品を上映できないことにもよるプログラミングの限界、また固定客しか来なくなりつつあった状況に対するスタッフのモチベーションの低下なども背景にあった(註2)。閉館直前の3月2日から31日まで実施された、「さよならスペース・ベンゲット ラストシネマフェスティバル」は、これまでの《ベンゲット》の活動を総覧できる催しだった。まず12日までは、初期映画から仏ヌーヴェル・ヴァーグに至る映画史の展望。14日から19日までは、原一男監督特集と『ハーヴェイ・ミルク』(1984年)、『100人の子供たちが列車を待っている』(1988年)というドキュメンタリーの上映。17日から23日までは川島雄三特集、20日から23日まで、デレク・ジャーマンとアンディ・ウォーホル、寺山修司らの実験映画、そして、24日から最終日までは、「日本のインディーズ作品特集」というプログラム。31日のプログラムは『二十才の微熱』(1993年)、『裸足のピクニック』(1993年)、『三月のライオン』(1991年)、『追悼のざわめき』、そして、『わが町』が最終上映に選ばれている。

今回の取材時に、石原氏が《ベンゲット》の活動を振り返る中で、先行する京都の自主上映グループらの試みを引き継ぎ、橋渡ししたものだったように思う、と語られていたことが心に残っている。どのような映画を掛けるスペースだったのかという側面のみでなく、インディペンデントな上映空間が、地域のなかで断続的に存在していく意味を問いかける言葉だった。また、《シネマ・ルネッサンス》や《ベンゲット》の意志を引き継ぐような活動が、その後の京都や関西の地で生まれたのか、今後も調査と資料の発掘を進め、本ウェブサイトで報告していきたい。なお同じ1995年12月1日に、大阪の堂山町で《プラネット・スタジオ・プラスワン》が誕生、《ベンゲット》の取り組みとも一部呼応するような上映活動をはじめていくことになるだろう。

註

1 吉永智彰「映画を我らに―「スペース・ベンゲット」の自主上映活動―」『映画新聞』第66号、8面。

2 閉館の経緯については、《ベンゲット》で最後の支配人をつとめた矢野維之氏による「閉じていく映画を前に―「スペース・ベンゲット」閉館にあたって―」『映画新聞』第116号、8面も参照していただきたい。

◉ 資料から辿る自主上映史①

◉ 資料から辿る自主上映史② 《シネマ・ルネッサンス》の上映活動

◉ 資料から辿る自主上映史④ 《RCS》の上映活動

事業主体:神戸映像アーカイブ実行委員会

助成:神戸市「まちの再生・活性化に寄与する文化芸術創造支援助成対象事業」

共催:科学研究費補助金「日本における1980年代の非商業上映と文化政策の研究」(代表:田中晋平)